|

ЕВРЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО В РОССИИ

ЦЕНТР НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИУДАИКИ В ВУЗАХ

«СЭФЕР»

МОСКВА 2002

Редакционная коллегия:

О. Будницкий, Р. Капланов, А. Локшин, В. Мочалова, Д. Рубина

Фотоматериалы предоставлены А. Симоновой.

В книге

использованы фотодокументы, хранящиеся

в Центральном Сионистском Архиве

(Израиль, Иерусалим)

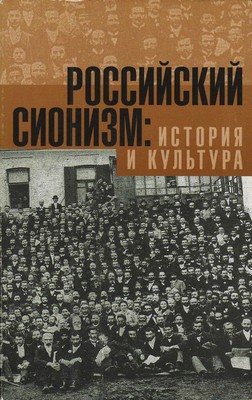

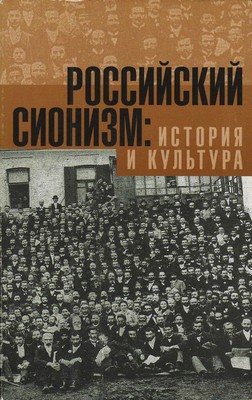

На обложке: Участники Всероссийской конференции сионистов

(Минск, 1902). Об истории этой фотографии и ее авторе Григории Миранском см.

статью И. Герасимовой в настоящем сборнике (с. 87-110).

© Авторский коллектив, 2002 © Центр научных работников и

преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 2002

© Издательство «Дом еврейской книги», 2002 «Дом еврейской книги»

121069, Москва, ул. Бол. Никитская, д. 47, стр. 3

Тел./факс: (095) 291-4301

e-mail: sifriya@mail.ru;

dek@mail.jcc.ru

ISBN 5-93273-115-Х

|

Инна Герасимова

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СИОНИСТОВ В РОССИИ:

МИНСК, 1902 ГОД. ЛЮДИ. СОБЫТИЯ.

ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ[1]

Сто лет назад, 22-28 августа (4-10 сентября нов. ст.) 1902 г. в

Минске проходила Всероссийская сионистская конференция, в которой участвовали

свыше 600 человек, представляющих сионистское движение различных районов

империи. К этому времени это политическое направление в России было уже

фактически оформлено и имело большой авторитет среди признанных лидеров

мирового сионизма. Ведь еще в начале 1880-х годов здесь возникло движение

палестинофилов Ховевей Цион («Любовь к Сиону»), движение за переселение евреев в

Эрец Исраэль, сторонники которого, организовав в 1882 г. в Харькове

студенческий кружок Билу, положили начало первой массовой алие. С появлением

сионизма как политического течения руководители и рядовые члены

палестинофильских кружков перешли на его позиции. На Первом сионистском

конгрессе в Базеле Россия была представлена 55 делегатами (всего их было 159)

из 29 городов и местечек. Там сионисты западных стран впервые познакомились с

представителями пятимиллионного русского еврейства. Они произвели на Т. Герцля

большое впечатление. Позже он писал: «Признаюсь, для меня появление на

конгрессе евреев из России стало крупнейшим его событием. <...>

Российское еврейство явило нам такую культурную мощь, какой мы не могли и

вообразить. <...> Я бы сказал, что они обладают той внутренней

цельностью, которая утрачена большинством европейских евреев. Русские сионисты

ощущают себя евреями- националистами, однако без ограниченной и нетерпимой

национальной заносчивости, какую трудно понять, учитывая современное положение

евреев. И после того, как мы их увидели, мы поняли, что давало нашим предкам

силу выстоять в самые тяжелые эпохи. В их облике нам открылась история наша во

всей полноте своего единства и жизненной силы»[2].

Из числа российских сионистов четверо — р. Могилевер (Белосток)[3],

Я. Беренштейн-Коган (Кишинев)[4],

М. Мандельштам (Киев)[5]

и И. Ясиновский (Варшава)[6]

были избраны в Большой исполнительный комитет Всемирной сионистской

организации.

Прошедший конгресс дал мощный толчок развитию сионистского движения

в России, и через год в империи было зарегистрировано 373 сионистских кружка

(для сравнения — перед Первым конгрессом в Базеле их насчитывалось всего 23), а

во всем мире существовало 913 организаций и групп. Таким образом, количество

кружков в России составляло около 41% их общего числа, и возник вопрос о

выработке общей линии в направлении деятельности всех сионистов России[7].

Это необходимо было сделать до начала Второго сионистского конгресса, чтобы на

нем уже выступить с общей концепцией дальнейшего развития движения от имени

всех сионистов России. В августе 1898 г. в Варшаве была созвана 1 Всероссийская

сионистская конференция, на которой присутствовали 160 делегатов из 93 городов

и местечек. На конференции заслушивались отчеты о работе местных кружков, но

главным являлось обсуждение вопросов повестки дня Второго конгресса, на который

многие делегаты конференции поехали прямо из Варшавы. Решения российской

конференции почти целиком были приняты Вторым сионистским конгрессом и оказали

влияние на дальнейшее развитие сионистского движения.

За период между двумя всероссийскими сионистскими конференциями

(1898-1902) количество местных сионистских кружков стремительно возросло, и

влияние движения распространилось даже па те регионы, где ранее не было широко

представлено, например, на внутренние губернии империи, Закавказье и др. Это

достигалось в основном за счет правильно поставленной организационной работы.

Построение Всемирной сионистской организации осуществлялось на основе легальной

работы широкой сети местных ячеек в разных городах и странах, поддерживающих

связь с центральным руководством в Вене. Все местные кружки и организации

входили в общую федерацию, посылающую своих делегатов на Всемирный сионистский

конгресс, представительство на котором основывалось на территориальном

принципе.

В России, где было большое количество сионистских кружков,

невозможно было их объединить на легальной основе, и поэтому территория империи

была подразделена на «округа», в которых были созданы отдельные «окружные»

организации. Во главе их стояли уполномоченные, входившие также в состав

Исполнительного комитета. Вначале таких уполномоченных было четверо, затем их

количество возросло до тринадцати по числу округов, и, как удалось установить,

они представляли следующие округа: И. Членов[8]

– Московский, М. Усышкин[9]

– Екатеринославский, И. Ясиновский – Варшавский, Ц. Брук – Витебский[10],

Ц. Белковский[11]

– Санкт-Петербургский, З. Темкин[12]

– Елисаветградский, Д. Гольдберг[13]

– Виленский, Ш. –Я. Рабинович[14]

– Сапоцкинский, Я. Бернштейн-Коган[15]

– Кишиневский, Ш. Бендерский – Бессарабский, М. Мандельштам – Киевский, А.

Якобсон[16]

– Симферопольский, И. Ельский – Лодзинский.

Каждый из уполномоченных отвечал за организационную работу в своем

округе, за подписку на акции Еврейского колониального банка[17]

и сбор шекелей[18].

Кроме того, они осуществляли связь между местной организацией и Исполнительным

комитетом, входя в его состав и являясь руководителями сионистского движения в

России. В большинстве случаев эти же уполномоченные представляли русских

сионистов в международном Большом сионистском исполкоме. Не имея возможности

постоянно собираться для решения срочных вопросов, они создали несколько

координационных комитетов в разных местах — комитет по финансам в Киеве,

комитет по пересылке корреспонденции в Кишиневе и комитет по литературе в

Варшаве. Все нити сионистской работы сходились в комитет по пересылке

корреспонденции, который возглавлял Я. Бернштейн-Коган.

После Пятого сионистского конгресса 1901 г., на котором был принят

ряд организационных изменений, среди русских сионистов возникла идея проведения

своего съезда. К тому же в связи с тем, что по решению конгресса всемирный

съезд должен был проходить раз в два года, то в «свободный» 1902 г. возникала

возможность собрать сионистов России, где движение уже существовало совершенно

в ином виде, чем перед Варшавской конференцией 1898 г. Кроме существенных

изменений в количественном отношении, в этот период произошли изменения и в

качественном составе сионистского движения — к нему присоединилось новое

политическое направление «Мизрахи», созданное в феврале 1902 г. в Вильно

религиозными сионистами под руководством лидского раввина И. Рейнеса[19].

Возникла также Демократическая фракция, организованная в 1901 г.

молодыми российскими сионистами во главе с X. Вейцманом[20],

Л. Моцкиным[21]

и Я. Бернштейном-Коганом, которые были недовольны политикой уступок Герцля

религиозным кругам.

Представители этих новых организаций и уполномоченные округов почти

единогласно (при двух воздержавшихся) проголосовали за созыв всероссийской

конференции. Споры возникли при выборе места проведения конференции – рассматривались

Одесса, Варшава, Вильно, Белосток, Минск. Большинство выбрали Минск, возможно

потому, что по сравнению со всеми названными городами он был менее населен,

спокоен, имел удобное географическое расположение – в центре европейской части

России, а кроме того, в Белоруссии интенсивно осуществлялась сионистская

работа, как в городах — Витебске, Пинске, Бобруйске, в самом Минске, так и в

небольших местечках – Лепеле, Барановичах, Креславке, Ракове, Радошковичах,

Слуцке и других.

В конце июля 1902 г. советом уполномоченных было создано бюро по

организации конференции во главе с известным сионистским деятелем, духовным

раввином Витебска, врачом Цви (Григорием) Бруком, уполномоченным Витебского

округа, в состав которого входил и Минск. Кроме него в состав бюро вошли

известные минчане – адвокат, присяжный поверенный Шимон Розенбаум[22]

и известный лидер сионистов города Ицхак Бергер. Времени до съезда оставалось

очень немного — около месяца, но бюро удалось после обширной переписки и

многочисленных переговоров с уполномоченными составить окончательную программу

конференции и наметить докладчиков. Программа включала 13 пунктов, основными из

которых были вопросы организационной и культурной работы.

Минская конференция имела большое значение в истории не только

России, но и всемирного сионистского движения. Одно из ее главных достижений – определение

отношения российских сионистов к проблеме культурной работы, т. е. к

направлению духовного сионизма. Ахад-ха-Ам выступил на конференции с основным

докладом, в котором были отражены цели и задачи культурного сионизма,

определено значение этого направления в дальнейшем развитии движения,

подчеркнута неразрывная связь между движением за национальное возрождение и

деятельностью в сфере культуры. Жаркие дискуссии по этому вопросу, длившиеся

несколько дней, привели в конце концов к примирению и нахождению общей позиции

религиозными и светскими сионистами, до того времени отчаянно боровшимися за

влияние в движении. Это отразилось в принятой конференцией резолюции: «Оба

существующие в воспитании народа направления: национально-традиционное и

национально-прогрессивное – считаются равноправными в сионизме и в одинаковой

степени должны составить заботу сионистской организации»[23].

На конференции также было принято решение о признании языка иврит в качестве

официального языка сионистской организации, обсуждались вопросы о работе

колонистов в Палестине, деятельности Еврейского колониального банка,

организационные и ряд других вопросов.

В задачи данной статьи не входит подробное исследование содержания

работы конференции. Нас в данном случае интересо- вали некоторые события,

происходившие до и после нее и имевшие значение как для дальнейшего развития

сионистского движении в России, так и для истории евреев Минска. Сегодня, через

100 лет после конференции, изучая посвященную ей литературу и документы, мы

имеем возможность не только реконструировать отдельные события, но и лучше

понять их в соответствии с новыми найденными архивными материалами.

1. Библиографический обзор литературы

Хотя существуют труды на иврите, английском и русском языках,

освещающие работу минской конференции, решавшиеся из ней вопросы, ее значение в

истории сионистского движения, однако нет ни одного исследования, посвященного

специально данной проблеме. В монографиях по истории сионистского движения эта

конференция либо лишь упоминается, либо, в лучшем случае, ей отводится

некоторое место. Оригинального исследования на русском языке о всероссийской сионистской

конференции до сих пор не существует.

Наиболее подробно осветил минскую конференцию израильский ученый

Ицхак Маор в широко известной книге «Сионистское движение в России», вышедшей в

переводе с иврита на русский язык в 1977 г. в Иерусалиме.

Эхуд Луз, потомок русских сионистов, обращаясь в своем исследовании[24]

к минской конференции, уделяет основное внимание вопросу участия в ее работе

фракции «Мизрахи», что закономерно, поскольку соответствует общей

направленности книги на освещение места религии и национальной идеи в эпоху

формирования сионистского движения в Восточной Европе.

В вышедшей в Москве в 2000 г. в переводе с английского языка книге

Вальтера Лакера «История сионизма» конференция в Минске вообще не упоминается.

Некоторые из участников конференции оставили воспоминания о

событии, в котором им пришлось участвовать. Эти книги вышли в Израиле на иврите

в 50-70-х годах XX в. В первую очередь необходимо назвать книгу Мордехая Нурока[25],

в основу которой положена работа того же автора, вышедшая сразу после

конференции (1902) в Митаве, сионистов которой М. Нурок представлял на съезде.

Большой раздел о съезде в этой книге написан известным ученым, писателем и

исследователем истории с ионизма, также участником минского съезда Иосефом

Клаузнером[26].

Именно он осуществлял подготовку и редактирование воспоминаний, в которых

основное внимание отводится характеристике столкновений и споров между

представителями «Мизрахи», Демократической фракции и так называемой нейтральной

группы. В двухтомной книге о Минске, вышедшей в Тель-Авиве, есть несколько

статей о съезде. Это – статья А. Рафаэли (Ценципера) «Съезд российских

сионистов в Минске»[27]

и «Воспоминания» С. Гольдберга (Паза)[28].

Наиболее интересны и важны для исследователей «Воспоминания», так как их автор,

активный член минской группы организации Поалей Цион, помогая в проведения

съезда, имел возможность наблюдать и участвовать во многих событиях,

происходящих вокруг съезда, о которых делегаты и гости не догадывались.

Книг и статей о минском съезде, вышедших в России, немного. В

библиографических указателях представлены только два автора: Михаил Шляпошников

и Иосиф Штейн. Делегат съезда, представляющий сионистов Харькова, врач М.

Шляпошников в своих воспоминаниях дал своеобразный отчет о событиях, в которых

он принимал участие, и отразил прежде всего свои личные впечатления. Этот же

текст, незначительно сокращенный, он включил позже и в другую свою книгу о

сионистском движении[29].

Делегат от Елисаветграда, редактор «Сионистского обозрения» Иосиф Штейн

опубликовал отчет о съезде в нескольких номерах этого журнала[30].

Автор подробно, со стенографической точностью описывал работу каждого дня

конференции и впечатления делегатов. Именно этот почти стенографический отчет

дает наиболее полную картину того, как проходила конференция.

Перу Арье-Лейба Ценципера (Рафаэли)[31],

очень много сделавшего для изучения истории российского сионистского движения,

принадлежит несколько книг, посвященных в основном сионистскому движению в

Советской России. Однако наибольшую известность получили его книги, в которых

собрано огромное количество фотоматериалов по истории русского сионизма с

описанием событий и биографиями известных деятелей этого движения. Все эти

фотографии с текстами расположены в хронологическом порядке и дают

представление о развитии сионизма в России от первых кружков Ховевей Цион до

запрета движения большевиками. На многих групповых фотографиях А. Л. Ценциперу

удалось восстановить фамилии всех участников события и подписать их. Сегодня

это — неоценимые документы той эпохи, хранящиеся в Иерусалиме в Центральном

сионистском архиве. Именно в альбоме этого автора помещена известная групповая

фотография участников минского съезда[32].

2. Отношение властей к съезду. 1902 – 1903 гг.

Одной из важнейших проблем, обсуждавшейся уполномоченными округов в

период подготовки конференции, являлось получение разрешения на легальное ее

проведение. Такое собрание, где присутствовало бы большое количество

делегатов-сионистов и гостей, невозможно было провести подпольно, как съезд в

Варшаве, за разрешением обратились к министру внутренних дел Плеве. Как

отмечается в литературе о съезде, а также в энциклопедиях, всемогущий министр

разрешил его проведение, однако документы, хранящиеся в Национальном

историческом архиве Беларуси (Минск), не дают столь однозначного ответа.

В фонде канцелярии минского губернатора удалось найти несколько

материалов, относящихся к интересующему нас вопросу. Так, в июле 1902 г.

минский полицмейстер Панов докладывает губернатору о том, что в руки полиции

попал экземпляр извещения сионистов Елисаветградского района о проведении в

августе текущего года Всероссийского сионистского съезда в Минске[33].

В свою очередь, минский губернатор Вельяминов, докладывая об ном в Министерство

внутренних дел, просит дать указания по поводу проведения съезда и 9 августа

получает из министерства ответ, в котором определено отношение Плеве к

обсуждаемому вопросу: «Господин министр внутренних дел, не признавая

соответственным официально разрешить съезд евреев-сионистов в Минске, нашел,

однако, возможным допустить таковой и отнестись к нему с терпимостью до тех

пор, пока обсуждаемые на съезде вопросы не выйдут из строго определенных рамок

задач так называемого сионизма»[34].

Таким образом, становится ясно, что правительство, не давая официального

разрешения на проведение съезда, однако, и не запретило его. Евреям была хорошо

известна такая практика властей, когда правительство отмалчивалось, не желая

давать конкретного ответа на их просьбы, чтобы затем и любой момент принять то

решение, которое ему было необходимо, не учитывая интересы евреев. Это

подтверждает приведенный выше документ, из которого следует, что если бы

властям что-либо не понравилось во время съезда, то он был бы закрыт

немедленно, тем более что официального разрешения на его проведение не было.

Такое двойственное отношение властей к вопросу о проведении

сионистской конференции было вызвано необходимостью разобраться в целях и

задачах нового политического движения и понять, не угрожает ли оно царизму, как

сионисты относятся к социализму и взаимодействуют ли эти распространенные в

еврейской среде политические направления между собой. Вскоре после Первого

конгресса (1897), когда в России началась активная организационная работа

сионистов, полиция немедленно установила за ними постоянный секретный контроль.

Первое документальное упоминание об организации «кружка

евреев-сионистов» в Белоруссии относится к ноябрю 1898 г., когда пинский

полицмейстер в донесении[35]

на имя минского губернатора аккуратно перечисляет, приводя конкретные числа,

начиная с декабря 1897 г., все встречи и собрания сионистов города под

руководством купца первой гильдии Григория Лурье. Подобные рапорты начали

приходить и из других мест губернии. Руководство губернии отправляет 1 апреля

1899 г. всем полицмейстерам и уездным исправникам секретный циркуляр с

требованием «установить тщательное секретное наблюдение за появлением во

вверенном Вашему надзору округе кружков общества сионистов и обо всем

замеченном в деятельности и направлении последних немедленно доносить мне и

сообщать начальнику Минского губернского жандармского управления»[36].

И хотя полиция постоянно следила за развитием этого движения, особых успехов в

понимании сути происходящего не было, ибо, как указывали сами полицмейстеры, в

городах среди жителей много евреев-сионистов и получить от них какие-либо

сведения невозможно. В 1903 г. минский губернатор даже запросил у Департамента

полиции дополнительные средства в сумме 1000-1500 руб., «которые будут

выдаваться лицам, на которых будут возложены наблюдения за сионистами», т. е.

доносчикам. Но Петербург отказал в дотации на дополнительное фискальство[37].

Не имея к лету 1902 г. четкого представления о развитии сионистского движения в

империи, власти заняли выжидательную позицию и поэтому не запретили съезд в

Минске, результаты которого впоследствии и дали им долгожданную информацию.

Последующее развитие событий наглядно показало, что власть в

большей степени озабочена не отъездом евреев в Палестину, а расширением влияния

национальной идеи на широкие массы еврейства и связанным с этим воспитанием

национального самосознания, способствующего в итоге росту недовольства евреев

их существующим положением в стране. Понимая, что все это и будет

способствовать развитию революционного движения, Плеве 24 июня 1903 г. издал

«Циркуляр о сионизме и еврейском национальном движении», который фактически

поставил сионизм в России в нелегальное положение. После выхода этого документа

все действия сионистов находились под неусыпным контролем полиции и жандармов.

Наглядным доказательством этому служит секретный приказ витебского губернатора,

отправленный вскоре после циркуляра Плеве, 7 июля 1903 г., всем уездным

исправникам и полицмейстерам: «<...> доставлять мне самые подробные

сведении о существующих в вверенном Вам районе сионистских кружках, с возможно

полным, в пределах негласного исследования, выяснением характера и способов

деятельности этих кружков, а равно и лиц, стоящих во главе их, на предмет

определения значения современного сионистского движения с точек зрения

государства и национальности. <...> При осуществлении наказаний чины

полиции ни под каким видом не должны ссылаться в своих действиях на настоящий

циркуляр, содержание которого, как совершенно секретного, не подлежит

оглашению»[38].

Подтверждение того, что именно минский съезд сионистов России

послужил поводом для такого решения властей, мы находим в дневнике Т. Герцля, в

котором он записал главное содержание разговора с Плеве во время их встречи в

Петербурге 26 июля 1903 г. Плеве сказал: «Ваше сионистское движение было нам

симпатично, поскольку его целью была эмиграция. Вам не нужно передо мною

обосновывать задачи Вашего движения. Я ему сочувствую, но со времени

сионистской конференции в Минске (она прошла летом 1902 года) мы замечаем

большие изменения. Теперь речь идет не столько о палестинском сионизме, как

о еврейской культуре, организации, национализации. Нам это не подходит»[39]

(курсив мой. – И.Г.).

Таким образом, минская конференция 1902 г. стала первой и последней

легальной сионистской конференцией в России. В связи с тем, что 1 Всероссийская

конференция в Варшаве проходила нелегально, без разрешения властей, вторая

конференция 1902 г. и Минске, имевшая легальный статус, получила официальное

название «Первый съезд сионистов России».

3. Делегаты и гости съезда

Нам представляется существенным восстановить имена участников этого

исторического съезда, их биографии, возраст, профессию, города, которые они

представляли, и их дальнейшую деятельность после съезда. В названных выше

источниках нет общего списка делегатов конференции и подробных сведений о них,

т. е. тех данных, которые сегодня, спустя 100 лет, могли бы да ть представление

о лидерах и рядовых участниках российского сионистского движения.

В первую очередь началась работа по поиску данных, позволяющих

составить список участников и гостей съезда,– всего их было свыше 600 человек,

526 из них – делегаты. В качестве его основы была избрана известная

репродуцированная в некоторых изданиях на иврите фотография, где изображены

почти все участники съезда. В Центральном сионистском архиве Израиля в фонде

документов Ценципера был обнаружен список участников съезда, который, видимо,

несколько раз уточнялся и переделывался, так как в нем много зачеркнутых

фамилий, различных пометок, сделанных чернилами в общем тексте, напечатанном на

пишущей машинке. Можно также предположить, что в распоряжении А. Ценципера во

время работы по восстановлению имен участников съезда для помещения их под

фотографией был еще один первоначальный список, так как в имеющемся списке

рядом со многими фамилиями им были сделаны пометки о присутствии или отсутствии

данного делегата на съезде. К сожалению, пока еще одного списка участников

съезда в сионистском архиве найти не удалось, хотя наличие его весьма вероятно.

Эти же материалы могут находиться в архивах Петербурга и Минска. Поскольку

работа по составлению окончательного списка делегатов и гостей конференции

будет продолжена, восстановленный в настоящее время список следует считать

предварительным.

Кроме фамилий, приводимых А. Ценципером и являющихся основой этого

предварительного списка, в него включены данные об участниках, которые удалось

найти в других источниках – книгах, статьях, архивных фондах, воспоминаниях.

Так, в том же фонде Ценципера находятся два письма на русском языке, где

указаны фамилии некоторых делегатов и гостей от Елисаветградского и Московского

округов. В одном письме указано следующее: «3.09.02. Только что возвратились из

Минска. От нашего региона, несмотря на отдаленность от Минска, было 20

делегатов и около десятка гостей из Баку, Екатеринослава, Елисаветграда,

Лисичанска, Тифлиса»[40].

Здесь же прилагается поименный список.

Есть данные об участниках съезда и в донесениях полицейских Минской

и Витебской губерний, в которых они информируют свое начальство о заседаниях в

сионистских кружках, где делегаты конференции рассказывали о работе и

результатах съезда. Например, пинский полицмейстер в своем донесении от 17

сентября 1902 г. писал: «По приглашению бобруйского мещанина-еврея Ицки

Литманова Нисенбаума, прибывшего в Пинск под именем уполномоченного Одесского

комитета общества вспомоществования евреям-землевладельцам и ремесленникам в

Сирии и Палестине, 11 сентября в 9 вечера в зале Фридмана по Купеческой улице

собрались многие из местных евреев послушать Нисенбаума. Оказалось, что

Нисенбаум объяснял евреям отчет со съезда сионистов, состоявшегося в Минске с

22 по 29 августа, а также коснулся воспитания еврейских детей в национальном

духе»[41].

Таким образом, в воссозданном сегодня списке участников первого

съезда сионистов России 1902 г. значится 353 человека из 119 городов и

местечек; относительно 318 делегатов и гостей определены города. По имеющимся

сегодня данным, больше всего делегатов и гостей было, естественно, из Минска – 39;

далее следуют: Варшава — 26, Одесса — 14, Вильно — 12, С. –Петербург — 11,

Москва — 9, Белосток — 7, Балта, Бобруйск, Гомель, Харьков и Пинск — по 6

человек, Гродно, Екатеринослав — по 5; Баку, Ковно, Кременчуг, Лида, Ростов,

Смоленск — по 4 человека; Брест- Литовск, Голта, Двинск, Киев, Слоним, Тула и

Херсон — по 3. Остальные города и местечки представили на съезд одного-двух

участников. Заграничные представители приехали из Берлина в составе 3 человек,

Яффы – 2, Иерусалима – 1. Необходимо отметить, что многие сионистские лидеры,

как, например X. Вейцмлн, Н. Соколов, М. Усышкин и другие выходцы из России,

давно покинувшие ее, на съезд были выбраны делегатами от своих родных городов.

Есть некоторые данные о профессиональной принадлежности 52

участников съезда – в основном это врачи, купцы, учителя, инженеры, духовные

раввины, адвокаты, журналисты, провизоры, часовых дел мастера. Эти данные

побуждают вспомнить слома Герцля, сказанные им после Первого конгресса, где он

познакомился с сионистами из России: «Какой стыд, что мы верили, будто

превосходим их. Образованность всех этих профессоров, врачей, адвокатов,

инженеров, промышленников и купцов уж наверняка не уступает западноевропейскому

уровню. В среднем они говорят и пишут на двух-трех современных культурных

языках, а что каждый из них несомненно силен в своей профессии, это можно себе

представить по тяжким условиям борьбы за существование, которую им приходится

вести в своей стране»[42].

Имена широко известных сегодня лидеров всемирного сионистского

движения — X. Вейцмана, Н. Соколова, Л. Моцкина, М. Лилиенблюма; великого еврейского

поэта X. Бялика, ученого Ахад-ха-Ама (Гинцберга), общественного деятеля М.

Дизенгофа и других в еврейской среде были известны уже к моменту начала съезда

1902 г. Большинство же его участников были обычными, на первый взгляд ничем не

примечательными людьми, которые впоследствии стали известными политическими и

общественными деятелями. Вот лишь несколько имен представителей сионистского

движения среди белорусских евреев.

Исраэль Адлер представлял на съезде сионистов Гомеля. Родился он в

Пинске в 1870 г., получил традиционное еврейское образование и с 18 лет начал

заниматься преподаванием в хедерах. Известно, что Пинск был одним из первых

городов, где еще в 1895 г. И. –Л. Бергером был создан «образцовый хедер»,

ставший примером для других городов России. Именно там были введены методика

обучения «иврита на иврите», изучение основ грамматики, истории еврейского

народа, географии и арифметики. И. Адлер преподавал в этом хедере, а затем

поехал в другие города распространять новые методы обучения, которые вводились

сионистски настроенными молодыми меламедами. Так он попадает в Гомель, где

создает «образцовый хедер», в котором занимались 75 учеников. Учебное заведение

пользовалось большой популярностью в городе, и, как отмечал проверявший хедер

инспектор Общества просвещения евреев России, ученики И. Адлера превосходили

своими знаниями даже старших учеников еврейских школ. Дети полюбили хедер,

родители были довольны деятельностью заведующего, благодаря энергии которого

учебное заведение процветало. Но, будучи одаренным педагогом, умея подобрать

хороших учителей, он руководил хедером единолично, без попечительского совета,

так как не мог мириться с вмешательством в свои дела. Однако одному решить

проблему набора учеников было невозможно, и хедер плохо пополнялся. Кроме того,

такая передовая деятельность одного из лучших еврейских педагогов Гомеля

вызывала зависть многочисленных конкурентов, устраивавших ему различные козни,

и в октябре 1904 г. он вынужден был закрыть свой хедер и уехать из города. В

1905 г. он приезжает в Эрец Исраэль, где становится одним из первых учителей,

которые преподают в школах на иврите все учебные предметы. Он организует

литературное издательство для учителей, выпускает первую газету для учителей на

иврите «Ха-Хинух» («Образование»), одновременно пишет статьи и учебники по

вопросам преподавания, педагогики, общественным проблемам. Долгие годы И. Адлер

преподавал в школе для девочек в Яффе. Умер он в 1948 г. и его именем названо

поселение Рамат Ишай на севере Израиля.

Берл Кацнельсон был выбран делегатом на конференцию от сионистских

кружков Бобруйска. Он был в то время 15-летним юношей, активно участвовавшим в

движении и пользовавшимся в городе известностью как преподаватель еврейской

школы, организатор городской еврейской библиотеки, лидер молодежи. Через

несколько лет после съезда он уезжает в Одессу, которая в то время была центром

сионистского движения, а затем в 1909 г. – в Эрец Исраэль. Здесь он работает на

самых трудных участках возрождения еврейских поселений, организует рабочее движение,

а загем – рабочие профсоюзы – Гистадрут. В эти же годы он продолжает активно

работать и во Всемирной сионистской организации, являясь членом правления и

дирекции Еврейского национального фонда. Он пользовался большим авторитетом и

любовью рабочих. После его смерти в 1944 г. его именем были названы киббуц,

учебный центр, вышло собрание его сочинений в 12 томах.

Григорий Лурье представлял Пинск. Это имя было хорошо известно

российским сионистам — он присутствовал на Первом конгрессе в Базеле, а на Втором

стал одним из девяти членов банковского комитета, избранного конгрессом. Он

являлся советником Т. Герцля по всем вопросам, связанными с интересами

Еврейского колониального банка в России, и накануне Третьего конгресса Т.

Герцль настоял на том, чтобы пинский промышленник принял пост председателя

банка в Лондоне. Как ни странно, о Григории Лурье, его деятельности почти

ничего не написано исследователями истории российского сионизма[43].

Архивные материалы, найденные в последнее время, позволяют в некоторой степени

восполнить этот пробел.

Григорий Лурье принадлежал к известной семье Лурье-Элиасбергов,

создавших в Минске, а в особенности в Пинске на протяжении второй половины XIX

– начала XX вв. промышленные предприятия, развивающие городскую экономику на

западном уровне того времени. Пинск в 1880-1914 гг. также являлся центром

сионистского движения в Белоруссии. Здесь еще в 1860-е годы была организована

одна из первых в черте оседлости группа движения Ховевей Цион. Пинский раввин

Д. Фридман участвовал в первом съезде Ховевей Цион в Катовицах в 1884 г., Я.

Черток[44]

был одним из членов группы Билу, которая отправилась в Палестину в 80-е годы.

Как указывалось выше, в Пинске сторонниками сионизма был организован первый

«образцовый хедер», делегаты от города участвовали в работе всех сионистских

конгрессов. Наибольший вклад в развитие движения в городе связан с

деятельностью Г. Лурье.

Он родился в 1861 г. в Пинске, получил традиционное еврейское

образование, затем был послан отцом учиться в Германию, во Франкфурт-на-Майне.

Продолжил учебу в Политехническом институте в Карлсруэ, где специализировался в

области химии. Перед окончанием института два года провел в Париже. Закончив

образование, Григорий возвращается в Пинск и открывает небольшую химическую

фабрику, где позже, в 1895-1896 гг., в химической лаборатории работает студент

Хаим Вейцман, зарабатывая себе средства на продолжение обучения за границей. Г.

Лурье старается организовать работу на предприятии в соответствии с передовыми

западными методами. Так, он один из первых ввел 8-часовой рабочий день, и на

его заводе по производству растительного масла в течение 24 часов трудились три

смены рабочих. Много средств и внимания он уделял развитию еврейского

образования и культуры в городе. Так, он оказывал финансовую поддержку

«образцовому хедеру», первому в городе еврейскому клубу, библиотеке и

читальному залу.

В период движения Ховевей-Цион Г. Лурье был одним из его

сторонников и как делегат от этого движения участвовал в Первом сионистском

конгрессе. Вернувшись в город, он сразу же организовал сионистский кружок и

стал его председателем. На Втором конгрессе Григорий Лурье принял участие в

составлении резолюции, призывающей к немедленному учреждению Колониального

банка. Как известно, он вошел в банковский комитет, избранный на этом

конгрессе, и начал активную деятельность по его организации как за границей,

так и в Пинске. Известно, что он устраивал благотворительные вечера,

распространял в городе подписные листы для сбора пожертвований комитету

«Общества вспомоществования евреям-земледельцам и ремесленникам в Сирии и

Палестине», все больше вовлекая евреев в сионистскую работу[45].

Перед Третьим конгрессом, по настойчивым требованиям Т. Герцля, Лурье принимает

пост председателя банка в Лондоне и учреждает в Пинске Еврейскую колониальную

опеку, которая стала центром обращения акций.

Архивные документы дают сведения о том, что именно п Пинске

началось в 1899 г. официальное учреждение Еврейского колониального банка. Так,

из донесения пинского полицмейстера становится известно, что «23 февраля

председатель кружка сионистов купец Григорий Аронович Лурье и член

Палестинского общества, существующего в Одессе, Моисей Исаевич Элиасберг у

нотариуса Хижнякова совершили доверенности на имя доктора теологии Моисея

Гастера, живущего в Лондоне, и доктора адвоката Осера Кокеша, живущего в Вене,

на учреждение в Англии по местным законам Еврейского акционерного колониального

банка для операций в Сирии и Палестине с основным капиталом в 2 миллиона фунтов

стерлингов. Доверенности, совершены как от купцов Лурье и Элиасберга без

упоминания об их положении в кружке сионистов, причем готовый бланк

доверенности прислан на английском языке с переводом на русский,

засвидетельствованным русским консулом в Лондоне»[46].

Таким образом, директор Еврейского банка Г. Лурье выполнил возложенную на него

функцию – учреждение банка.

В работе Первого всероссийского сионистского съезда Григории Лурье

принимает участие, выступая в обсуждении доклада А. Белковского «О Еврейском

колониальном банке», и избирается в комитет по организации клубов по продаже

акций Колониального рынка в России. Конференция приняла его предложение о

публикации детальной информации о деятельности банка (включая балансовые

отчеты) в русской еврейской прессе и также приняла его предложение по улучшению

банковского управления. Вернувшись домой, он проводит активную деятельность по

продаже акций Еврейского банка, на что власти обращают пристальное внимание.

В октябре 1903 г. минский губернатор требует от полиции Минска

расследования дела о продаже акций банкирской конторой Г. Лурье. Местный

полицмейстер в своем донесении сообщает, что у Григория нет банковской конторы,

она принадлежит его брату Иделю Лурье. Сам Григорий Лурье разъясняет

представителям полиции, что у него есть контора химического завода, и он

является директором Пинского общества взаимного кредита. Во всех этих

учреждениях при банковских операциях попадаются акции Колониального банка, но в

настоящее время их нет. Только у него есть лично ему принадлежащая одна акция.

Полиция изымает эту акцию и требует от Лурье подписки о прекращении его

сионистской деятельности. (К тому времени уже вышел циркуляр Плеве о запрещении

сионистского движения в России.) Сохранилась расписка Г. Лурье, в которой он

обязуется прекратить денежные сборы в пользу сионистов и отказывается от

руководства в любых организациях сионистского движения[47].

История с конфискованной у него акцией продолжается до февраля следующего года,

и к как идет переписка между канцелярией губернатора и Департаментом полиции по

вопросу о законности данной процедуры. В конце концов приходит секретное

объяснение от Департамента полиции, гласящее, что акцию Лондонского банка можно

конфисковать только в том случае, если доказано, что она ввезена в Россию

контрабандным путем. Но данная акция была выпущена банком до 12 августа 1902

г., когда Министерство финансов запретило ввоз акций этого банка. Акцию Г.

Лурье вернули.

Естественно, Григорий Лурье не прекратил сионистской деятельности –

он представлял сионистов Пинска на Седьмом конгрессе в августе 1905 г. и

посетил Одиннадцатый конгресс, проходивший в 1913 г., но имя его среди

выступавших уже не упоминается.

Известно, что Г. Лурье переписывался с Н. Соколовым и X. Вейцма ном

по вопросам сионистского движения. (Эти письма хранятся и Центральном сионистском

архиве Израиля.) В 1904 г. он основал и городе библиотеку, где распространялись

идеи общего образования, особенно среди еврейской молодежи. Других данных о

сионистской деятельности Григория Лурье пока не имеется. В 1914 г., с момента

начала Первой мировой войны, действия которой разворачивались на Пинщине, он со

своей семьей переезжает в Петербург, где умирает от сердечного приступа в 1917

г.

4. Место проведения съезда

Так как в работе съезда участвовало большое число делегатов и

гостей, то организационному бюро было непросто подо брать соответствующее

помещение. В Минске в это время для больших собраний использовались помещения

городского театра, нескольких залов для торжеств. Однако все эти места не

подходили. Большой зал дома А. Черчеса на Раковской улице, где обычно проходили

театральные спектакли, танцевальные и свадебные вечера, вмещал около 400

человек и часто использовался сионистами для собраний, но для этого съезда он

был мал. На известной фотографии участников съезда было указано место его

проведения: зал «Париж». В некоторых воспоминаниях есть упоминания и о том, что

это был громадный зал. И.А. Штейн писал: «Здание, где должны были проходить

заседания съезда, уже за день до послед него осаждалось с утра до поздней ночи

толпой любопытных. Еще 21 вечером в зале “Париж” собрались съехавшиеся

делегаты; многие пришли сюда за получением делегатских билетов, другие – что бы

познакомиться со своими товарищами и единомышленниками. Зал в это время поражал

своим многолюдством. Пройти было крайне затруднительно, и буквально приходилось

прокладывать себе дорогу локтями. Среди оглушительного гомона почти тысячной

толпы на обоих концах громадного зала выкрикивались фамилии делегатов, которым

тут же вручались делегатские билеты и значки. То там, то здесь в разных концах

зала слышались радостные возгласы делегатов, встретившихся со старыми друзьями

и товарищами, поцелуи, рукопожатия, короткий обмен приветствия ми»[48].

В существующей литературе о памятных местах Минска о зале «Париж» было указано

только место его расположения – угол Новомосковской (Немига) и Еврейской

(Коллекторная) улиц. Наиболее близкое к интересующей нас дате событие,

происходившее там,– спектакли известного белорусского театра под руководством

И. Буйницкого[49]

– датируется 1911 г.

Неизвестно было, кому принадлежало это здание, как оно выглядело,

сохранилось ли. Долгие исследовательские поиски подтверждающих документов и

непосредственного нахождения здания в современной городской среде увенчались

успехом. Удалось выяснить, что в 1900 г. в городе был выстроен новый зал для

торжеств – свадебный зал «Париж», и его размеры позволяли вместить большое

количество людей: длина – 56 сажень (119,48 м), ширина – 23 сажени (49,07 м),

высота – 7,8 сажени (16,64 м). Общая площадь зала составляла 1288 квадратных

сажень (2748 м2). Зал являлся частью застройки, которую осуществил на

собственной земле мещанин Цода Мовшевич Лихтерман в 1900-1901 гг. Проект был

подан на утверждение в Минскую городскую управу в 1899 г. и состоял из планов

нескольких каменных построек – двух трехэтажных домов, двухэтажного флигеля и

служебного помещения. Общий красивый фасад застройки – с фронтоном в центре,

большими окнами, декорированными входами – должен был выходить на Еврейскую

улицу[50].

Однако этот проект не был осуществлен, но он лег в основу застройки, которая

велась поэтапно. Вначале был построен каменный трехэтажный дом, в котором жила

семья Ц. Лихтермана; каменные одноэтажный и частично двухэтажный свадебный зал

«Париж»; двухэтажный флигель и служебный дом[51].

Перестройка и строительство новых помещений и зданий на участке происходили

вплоть до 1911-1912 гг. К этому времени здесь находились каменный трехэтажиый

дом, где жили хозяева и сдавали квартиры внаем, свадебный зал «Париж»,

двухэтажный квартирный жилой дом, каменный флигель, в котором также находились

квартиры, несколько каменных и деревянных сараев, садовый участок.

Помещения снимали здесь не только для жилья. Есть данные, что в

пристройках располагались лавка для продажи сельтерской воды, парикмахерская и

хлебопекарня. Квартиры снимали люди различного социально-общественного

положения, но все они были евреями. Здесь жил раввин Мендл-Лейб Левин с шестью

членами семьи и, как указано в документе, не платил за жилье; еврейский учитель

Найман, музыкант Левков, столяр Ривкин, щетинщик Вигдорчик с семьей занимал две

комнаты, торговец Ботвинник и другие[52].

Хозяин осуществлял застройку с целью получения доходов в первую очередь от

сдачи квартир и свадебного зала.

Поэтому его боковые части (правая и левая) были двухэтажными, и там

также располагались квартиры, а первый этаж был полностью свободным для

проведения мероприятий. В последующие годы, после 1911-го, была осуществлена

перестройка зала, и боковые двухэтажные части были объединены. Таким образом,

сегодня этот дом двухэтажный, как и сто лет назад, торцом примыкающий к дому,

где жили хозяева.

Владение Ц. Лихтермана находилось в хорошем месте в системе города

– прямо по Новомосковской улице можно было выйти к реке Немиге и расположенным

на ее берегах многочисленным городским рынкам, а также административному центру

города – Соборной площади. Недалеко был и Виленский железнодорожный вокзал. Все

это влияло на выбор зала «Париж» для проведения съезда. К тому же Еврейская

улица и расположенные недалеко улицы Раковская, Немигская, Немигско-Раковская

являлись традиционным местом жительства еврейского населения города, и для

организаторов важно было расположить съезд с таким большим – даже по

современным представлениям – количеством участников именно в еврейской части

города. Это решение, как показали происходившие на съезде события, оказалось

верным. Так, заседания съезда, особенно вечерние, обычно затягивались до

глубокой ночи. Обсуждения выступлений и оживленные споры часто очень накаляли

атмосферу, поднимался шум такой силы, что успокоить зал было очень сложно. Во

время одного из заседаний, когда возникла подобная ситуация и

председательствующий М. Усышкин, всегда умело владевший залом, не мог успокоить

делегатов, Ш. Розенбаум, руководитель минских сионистов, вскочил на стол и

закричал: «Граждане, считайтесь со съездом и со мной. Время уже после часа

ночи. Шум отсюда выходит и мешает людям спать на соседних улицах». Только после

этого публика успокоилась[53].

Необходимо отметить, что минские евреи воспринимали съезд как

большое и радостное событие в их жизни. Огромные толпы осаждали здание, где

проходил съезд, и организаторам даже пришлось посадить на окна по двое сильных

молодых людей, которые не давали возможности не имевшим приглашения влезать в

окна. Из-за отсутствия мест для большого числа гостей, среди которых было около

70 журналистов, представлявших ведущие русские и еврейские газеты и журналы,

приглашения местным сионистам давались только на посещение одного заседания, и

известен случай, когда уже после окончания съезда была наказана одна из членов

группы Поалей Цион, помогавшая в организационной работе, которая дала

возможность своей подруге присутствовать на нескольких заседаниях.

На выбор этого зала для съезда, несомненно, оказало влияние также и

то, что здесь проводили свои мероприятия различные еврейские организации

города. Например, в том же 1902 г. выходившая в Минске газета «Северо-Западный

край» поместила следу- ющее объявление: «В субботу 16 ноября 1902 г. в зале

“Париж” по Новомосковской улице имеет быть танцевальный вечер с сюрпризом для

дам. Во время вечера новая игра “Petits Chevaux”, сбор с которого поступит в

пользу Общества доставления бедным евреям г. Минска средств для обучения

ремеслам. Начало в 9 часов вечера. За вход 1 руб. 20 коп. Всякое пожертвование

принимается с глубокой благодарностью. Билеты для входа заблаговременно можно

получить в банкирской конторе М. Поляка и Вейсбрема, а в день вечера при входе

в зал»[54].

5. О фотографии участников съезда

Об этой фотографии уже упоминалось выше. Однако несомненный интерес

представляет вопрос о ее авторе, так как даже на современном техническом и

профессиональном уровне развития фотоискусства поместить столь большое

количество людей на одном снимке совсем не просто. Учитывая же уровень

фотоискусства 100-летней давности, следует признать, что сделать этот снимок

мог только большой мастер и профессионал.

Первые фотомастерские в Минске появились в 1860 г., и принадлежали

они Антону Прушинскому и Якову Бранфману, а в 1898 г. «светлописных кабинетов»,

как тогда назывались фотомастерские, было в городе уже 11[55].

В начале XX в. фотодело развивается интенсивно и в городе работают уже около 16

фотомастеров. Среди них большинство евреев – Иосель Беренштейн, братья Янкель и

Эля Шимоновы, Евель Готовский, Абрам Левинман, Моисей Анефатор, Израиль Метер,

Нисон Нейфах, Самуил Розовский, Моисей Страшунер, Мендель Шур, Лев Эпштейн,

Герман Миранский, Моисей Напельбаум.

Удалось установить, что интересующую нас фотографию выполнил

руководитель отряда трубников Минского вольного пожарного товарищества Григорий

Миранский, который, имея много наград за примерную службу, активно занимался

фотографией и имел свою собственную мастерскую на Губернаторской улице.

Г. Миранский родился в Витебской губернии 25 февраля 1875 г., с 19

лет начал работать в Минском пожарном товариществе, где служил добросовестно и

отмечался различными наградами.

Одповременно с основной службой фотография также стала делом его

жизни, и в 1896 г. вместе с Абрамом Левинманом он открывает фотомастерскую.

Через несколько лет, в 1898 г., Миранский начинает работать самостоятельно и

открывает «Центральную фотографию Григория Миранского» на центральной

Губернаторской улице. Он работал в разнообразных фотожанрах, участвовал во

многих выставках. На художественной и промышленной им ставке в Лионе в 1904 г.

его произведения были отмечены большой серебряной медалью. В основном это

портреты, пейзажи, здания. «Но не этими работами отличалось творчество Г.

Миранского,– отмечает исследователь его творчества Н. Савченко. – Он один из

немногих минских фотографов, кто непосредственно выезжал на место событий и

выполнял более сложную репортажную съемку, которая требовала внимательного

наблюдения за ходом события, быстрой ориентации в выборе более выгодного пункта

съемки, умелого использования света и ракурсов»[56].

Именно эти качества требовались для съемки участников сионистского съезда.

27 августа заседание съезда началось утром в 10 ч 30 мин. Через

некоторое время работа была прервана для того, чтобы участники смогли

сфотографироваться. Было решено, что доходы от продажи фотографических

карточек, каждая стоимостью 2 руб., размером 70 х 80 см, пойдут в Еврейский

фонд, и первыми покупателями фотографии стали сами делегаты. Организаторы

съезда объявили, что фотографии можно будет приобретать в фотомастерской

Миранского и Левинмана, которые будут выполнять и заказы, присланные по почте.

Деятельность пожарника и фотографа Г. Миранского успешно

продолжалась и позже, в годы Первой мировой войны и при советской власти.

Последние сведения о нем относятся ко времени празднования 50-летия Минской

городской пожарной команды в 1926 г., когда помощник начальника Григорий

Абрамович Миранский был награжден серебряной каской и ему присвоили почетное

звание «Герой труда»[57].

Таким образом, из вышеизложенного очевидно, что изучение истории

всероссийского сионистского съезда, который проходил в 1902 г. в Минске, будет

продолжено. Задача настоящей статьи – очертить круг изучаемых вопросов по

данной теме на основании новых источниковедческих материалов, ранее в

исследованиях не использованных.

[1]

Автор выражает искреннюю благодарность коллегам, оказавшим большую помощь в

подготовке данной статьи, в поиске редких материалов, предоставившим

необходимые консультации. Это ученые из Израиля – научный сотрудник

Центрального сионистского архива Израиля Моше Гончарок (Иерусалим); профессор

Хайфского университета Михаэль Гельцер (Хайфа); минчане – профессор, д-р

исторических наук Захар Васильевич Шибеко; сотрудники Национального

исторического архива Беларуси Сергей Александрович Рыбченок и Владимир Николаевич

Денисов; канд. ист. наук Дмитрий Леонидович Шевелев. Особая признательность за

помощь в работе Шмуэлю Розену (Израиль).

[2]

Цит. по: И. Маор. Сионистское движение в России. Иерусалим: Библиотека Алия,

1977. С 67-68.

[3]

Шмуэль Могилевер (1834-1898) - раввин, общественный деятель, основоположник

религиозного течения в движении Ховевей Цион, один из крупнейших талмудических

авторитетов своего времени. Знал русский, польский, немецкий языки.

[4]

См. о нем подробнее в статье К. Жигни в настоящем сборнике. - Прим. ред.

[5]

Макс Мандельштам (1839-1912) - врач-офтальмолог. Принимал активное участие в

еврейской общественной жизни, один из лидеров сионистского движения. Участвовал

в шести первых сионистских конгрессах. Автор ряда статей по проблемам сионизма.

[6]

Израиль Ясиновский (1842-1917) -общественный деятель. Выпускник юридического

факультета Варшавского университета. Один из лидеров движения Ховевей Цион,

участник семи сионистских конгрессов, один из создателей Общества

вспомоществования евреям-эемлевладельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине.

[7]

См.: И. Маор. Указ. соч. С. 71.

[8]

Мехиэль (Ефим Владимирович) Членов (1863-1918) –сионистский лидер,

пользовавшийся большим авторитетом среди сионистов России. После погромов 1881

г. присоединился к движению Ховевей Цион. Неоднократно избирался членом

Исполнительного комитета Всемирной сионистской организации.

[9]

Менахем-Мендл Усышкин (1863-1941) - один из сионистских лидеров России,

основатель общества «Бней-Цион», участник Первого сионистского конгресса.

Руководитель Одесского комитета Ховевей Цион. С 1923 г. руководитель Еврейского

национального фонда.

[10]

Григорий (Цви Гирш) Яковлевич Брук (1869-1922) - врач, общественный и

политический деятель. Окончил медицинский факультет Киевского университета,

работал врачом в Гомеле. На Третьем конгрессе избран в Совет Всемирной

сионистской организации. В 1901-1906 гг. общественный раввин в Витебске,

руководитель и участник первого Всероссийского съезда сионистов в Минске

(1902). Один из создателей Союза для достижения полноправия еврейского народа в

России (1905). Редактор газеты «Витебская жизнь». В 1906 г. избран от Витебска

в Государственную думу. Подписав Выборгское воззвание, был арестован и

отстранен от должности общественного раввина. В 1917 г. протестовал против

участия сионистов в русской революции. В 1920 г. уехал в Эрец Исраэль. В 1922

г. умер и Берлине.

[11]

Цви-Гирш Белковский (1865-1948) - юрист, общественный деятель. Окончил

юридический факультет Новороссийского университета. Преподаватель, профессор

Софийского университета. Помогал Т. Герцлю в организации Первого конгресса. В

Генеральном совете представлял сионистов С.-Петербурга. Опубликовал ряд статей

и книг о сионизме. В 1918-1919 гг. - председатель Центрального совета еврейских

общин России. В 1924 г. арестован за сионистскую деятельность и выслан из СССР.

Уехал в Эрец Исраэль, активный член федерации сионистов. Автор мемуаров,

изданных в 1940 г.

[12]

Зеев (Владимир Ионович) Темкин (1861-1927) - общественный деятель. Окончил

технологический институт в Петербурге, один из основателей палестинофильского

молодежного кружка, лидер сионистского движения. В 1890 г. ездил с Ш.

Мошлевером и И. Хазановичем обследовать Эрец Исраэль, участвовал в сионистских

конгрессах. В 1893-1917 гг. - казенный раввин в Елисаветграде, в 1917 г. - член

Учредительного собрания, в 1918 г. - член президиума Еврейского национального

совета Украины. С 1920 г. - в Берлине, затем в Париже.

[13]

Борис (Дов) Давидович Гольдберг (1866-1922) - экономист и публицист, одни из

лидеров международного сионистского движения. Учился в университетах Берлина и

Ганновера, инженер-химик. С 1898 г. жил в Вильно, где основал фабрику. Участник

многих сионистских конгрессов. В 1919 г. представлял российское еврейство в

Комитете еврейских делегаций на Парижской мирной конференции. С 1921 г.

поселился в Тель- Авиве.

[14]

Шмуэль-Яков Рабинович (1857-1921) - раввин, общественный деятель. На Первом

конгрессе избран в совет Еврейского банка, один из организаторов движения

«Мизрахи». С 1900 г. в Англии, с 1905 г. раввин в Ливерпуле. Автор респонсов и

новелл, изданных в 1903 г.

[15]

Яаков Беренштейн-Коган (1859-1929) – доктор, общественный деятель. Изучал

медицину в Петербурге и Дерпте. Представлял Кишинев на многих сионистских

конгрессах. Один из руководителей Демократической фракции – оппозиционной Т.

Герцлю группы во Всемирной сионистской организации. В 1907 г. поселился в

Палестине, работал врачом. Один из основателей Объединения врачей в Палестине

(1908). После 1925 г. работал врачом в еврейских сельскохозяйственных

поселениях на Украине.

[16]

Авигдор (Виктор) Якобсон (1869-1934) – д-р философии, общественный деятель.

Окончил Берлинский университет. В России был сторонником палестинофильского

движения. Участвовал в сионистских конгрессах, в 1901 г. был избран членом

Исполнительного комитета ВСО. В 1914-1918 гг. возглавлял представительство

сионистской организации в Копенгагене, Лондоне, Париже. В 1925-1934 гг. –

представитель сионистской организации в Лиге Наций.

[17]

Еврейский колониальный банк (ЕКБ) – первый сионистский банк, созданный по инициативе

Т. Герцля в 1899 г. в Лондоне. На 75% первых акций подписались русские евреи. В

1955 г. ЕКБ превратился в израильскую компанию – Еврейский поселенческий фонд.

[18]

Шекель – древняя еврейская монета; так же назывался членский взнос члена

Всемирной сионистской организации; в настоящее время – денежная единица

Израиля.

[19]

Ицхок-Яаков Рейнес (Райнес, 1839-1915) – раввин, учился в иешивах Воложина и

Эйшишки. С 1885 по 1915 гг. – в Лиде, здесь в 1905 г. создал реформированную

ие- шиву, где наряду с традиционными предметами изучались светские. В движении

Ховевей Цион участвовал с момента его возникновения. Один из первых раввинов,

откликнувшихся на призыв Т. Герцля. Принимал участие в первых сионистских

конгрессах. Лидер движения «Мизрахи», которое организовал в Вильно.

[20]

Хаим Вейцман (1874-1952) – выдающийся деятель сионистского движения, крупный

ученый-химик, первый президент Государства Израиль, президент Всемирной

сионистской организации. Основатель научно-исследовательского института в

Реховоте (Израиль), впоследствии названного его именем.

[21]

Лео (Арье-Лейб) Моцкин (1867-1933) – общественный деятель, участник сионистских

конгрессов, защитник еврейских интересов на международных форумах в Лиге Наций.

Одним из первых начал борьбу против нацизма.

[22]

Семен (Шимшон) Яковлевич Розенбаум (1860-1934) – общественный и государственный

деятель, юрист. Окончил юридический факультет Новороссийского университета,

начиная с 1880-х годов – адвокат в Минске. Участник сионистских конгрессов,

член Исполнительного комитета. В 1906 г. избран членом Государственной думы,

после подписания Выборгского воззвания, подвергся преследованиям. С 1914 г. жил

в Вильно, где возглавил сионистскую организацию. В 1923 г. от имени Литвы

подписал мирный договор с РСФСР, министр по делам евреев. С 1924 г. в Эрец Исраэль,

где был избран председателем Верховного суда. Автор книг и статей но

юриспруденции.

[23]

И. Штейн. Всероссийский съезд сионистов в Минске // Сионистское обозрение.

1902. № б. Елисаветград. С. 30.

[24]

Э. Луз. Пересекающиеся параллели. Религия и национальная идея в эпоху

формирования сионистского движения в Восточной Европе (1882-1904). Иерусалим:

Библиотека-Алия, 1991.

[25]

Veidat zioni Russia beMinsk. Elul. 5662. August

(September). 1902. Duah, mehavei- <a meen Mordehai Nurok miMitava. Jerusalem.

1963. (Совещание сионистов России в Минске. Август (сентябрь) 1902. Записки

делегата Мордехая Нурока из Митавы. Иерусалим. 1963 (ивр.).

Мордехай Нурок (1884-1962) – раввин, общественный и

государственный деятель, доктор философии. В 1900 г. примкнул к сионистскому

движению. Учился в университетах Петербурга, Германии и Швейцарии. В 1913-1915

гг. – раввин Митавы, с 1922 г. – депутат парламента Латвии от религиозных

сионистов. Один из основателем Всемирного еврейского конгресса. В 1939-1940 гг.

принимал активное участие в помощи беженцам из Польши. В 1941 г. арестован

советскими властями. С 1945 г. – в Швеции, с 1947 г. – в Эрец Исраэль. В

1949-1962 гг. – депутат кнессета. Принимал активное участие в помощи узникам

Сиона в СССР.

[26]

Иосиф Гдалия Клаузнер (1874-1958) – литературовед, историк, лингвист, один на

инициаторов возрождения еврейской культуры на иврите, сионистский деятель. Был

главным редактором журнала «Га-Шиллоах», сменив на этом посту Ахад- ха-Ама.

Сборник статей И. Клаузнера «Когда нация борется за свою свободу» вышел на русском

языке в издательстве «Библиотека-Алия» в 1978 г.

[27]

A. Zenziper. (Rafaeli). Haveida hazionit hakol rusit beMinsk // Minsk. Ir ve

ima. Helek 1. Tel-Aviv. 1975. P. 373-382. А. Ценципер (Рафаэли). Съезд

сионистов России в Минске // Минск – город и мать. Тель-Авив, 1975. С. 373-382

(ивр.)

[28]

S. Paz. (Goldberg). Zihronot niMinsk // Minsk. Ir ve ima. Helek

1. P. 388-390. С. Паз (Гольдберг.) Воспоминания о Минске. // Минск. Город и

мать. С. 388-390 (ивр.).

[29]

М. Шляпошников. Первый Всероссийский съезд сионистов в Минске. Харьков, 1902;

М. Шляпошников. Очерки сионистского движения. Харьков, 1902-1904.

[30]

И. Штейн. Указ. соч. С. 12.

[31]

Арье-Лейб Рафаэли (Ценципер, 1900-1977) – историк, выходец из Витебской

губернии. В 1920-е годы – активист подпольного сионистского движения. В

1925-1926 гг. в ссылке в Сибири, с 1926 г. – в Эрец Исраэль. Автор книг по

истории сионистского движения в России.

[32]

A. Zenziper (Rafaeli). Miami hagcula. Sefer hazionut haRusit. Tel-Aviv. 1956.

[33]

НИАРБ (Национальный исторический архив Республики Беларусь). Ф. 295. Оп. 1. Д.

6459. Л. 34.

[37]

Там же. Л. 78-80 об.

[38]

НИАРБ. Ф. 1430. On. 1. Д. 45860. Л. 6-7 об.

[39]

Цит. по: С Гинзбург. Поездка Т. Герцля в Петербург // Еврейский мир. Сборник

1944 г. Минск, 2001. С. 209.

[40]

Центральный сионистский архив Израиля в Иерусалиме. Е 30. D. 1348.

[41]

НИАРБ. Ф. 295. On. 1. Д. 6459. Л. 40.

[42]

И. Маор. Указ. соч. С. 67.

[43]

Некоторые данные о Г. Лурье приводятся в: Тысяча лет Пинску. История города,

еврейской общины. Нью-Йорк, 1941 (идиш).

[44]

НИАРБ. Ф. 295. On. 1. Д. 6459. Л. 1-2.

[45]

Там же. Л. 12-12 об.

[46]

Там же. Л. 50-50 об.

[47]

Там же. Л. 84-84 об.

[48]

И. Штейн. Указ. соч. С. 3.

[49]

З.В. Шыбеко, С.Ф. Шыбеко. Страницы жизни дореволюционного города. Минск, 1990.

С. 304.

[50]

НИАРБ. Ф. 299. Оп. 3. Д. 180.

[51]

Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 850.

[52]

Там же. Ф. l.On. 1. д. 4946. Л. 24 об.

[53]

С. Паз. (Гольдберг). Указ. соч. С. 389.

[54]

Северо-Западный край. Минск. 1902. № 14 (16 ноября).

[55]

Н. Савченко. Из истории минского светописа // Мастацтва. 2000. № 4. (бел.).

[56]

И. Савченко. Светопис на «огненную тему» // Мастацтва. 2000. № 12 (бел.).