|

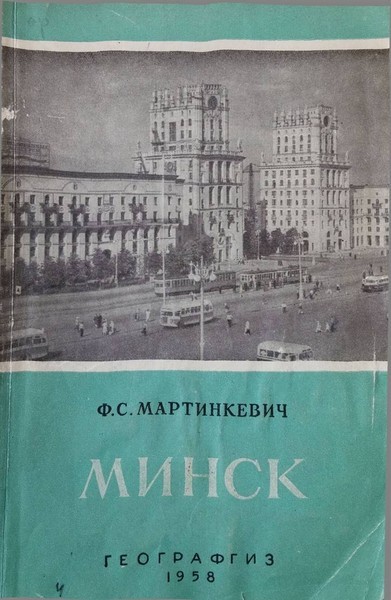

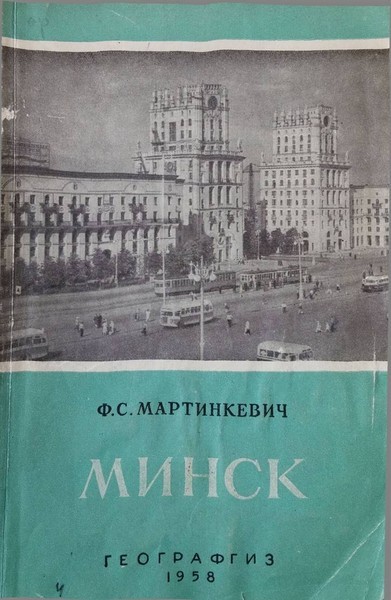

Ф. С.

МАРТИНКЕВИЧ

МИНСК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1958

Брошюра рассказывает об истории и

современном облике столицы советской Белоруссии городе Минске.

Читатель узнает, как от года к году

менялось лицо города, что представляет собой этот крупнейший в республике

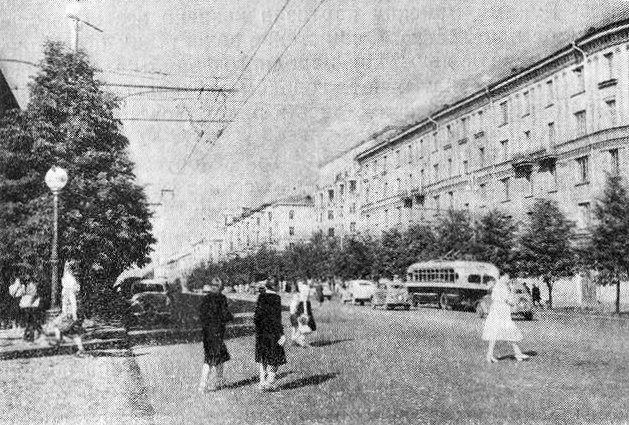

культурный, промышленный и транспортный центр. Автор раскрывает панораму

широких прямых улиц и тенистых бульваров социалистического Минска, красивых

ансамблей его новых зданий.

Брошюра рассчитана на широкие круги

читателей, интересующихся географией нашей страны. |

Формат

DJVU |

Феликс Станиславович Мартинкевич

МИНСК

Редактор Н. Г.

Кузьмина

Художественный

редактор Е. А. Радкевич

Технический

редактор С. М. Кошелева

Редактор карт Г. Н.

Мальчевский

Корректор З. А.

Логинова

№ Т-03881.

Сдано в производство 30 1-58 г. Подписано в печать 13/У-58 г.

Форма' 84X108/32.

Физических листов 3. Печатных листов 4,92. Издательских листов 4,92

Тираж 15

000 экз. Цена 1 р. 50 к.

Москва, В-71,

Ленинский проспект, 15, Географгиз

Набрано в

Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Московского городского

Совнархоза.

Москва, Ж-54,

Валовая, 28

Отпечатано в

15-й типографии «Искра революции»

Управления полиграфической промышленности Мосгорсовнархоза. Москва.

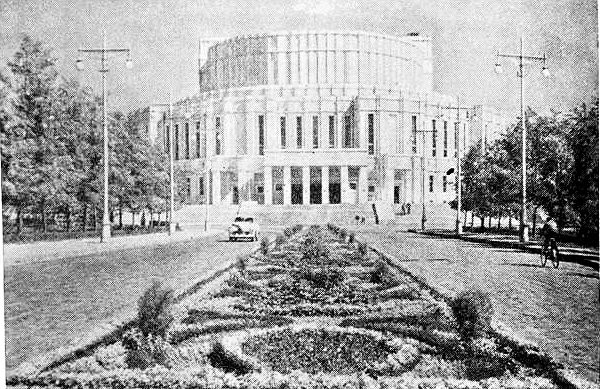

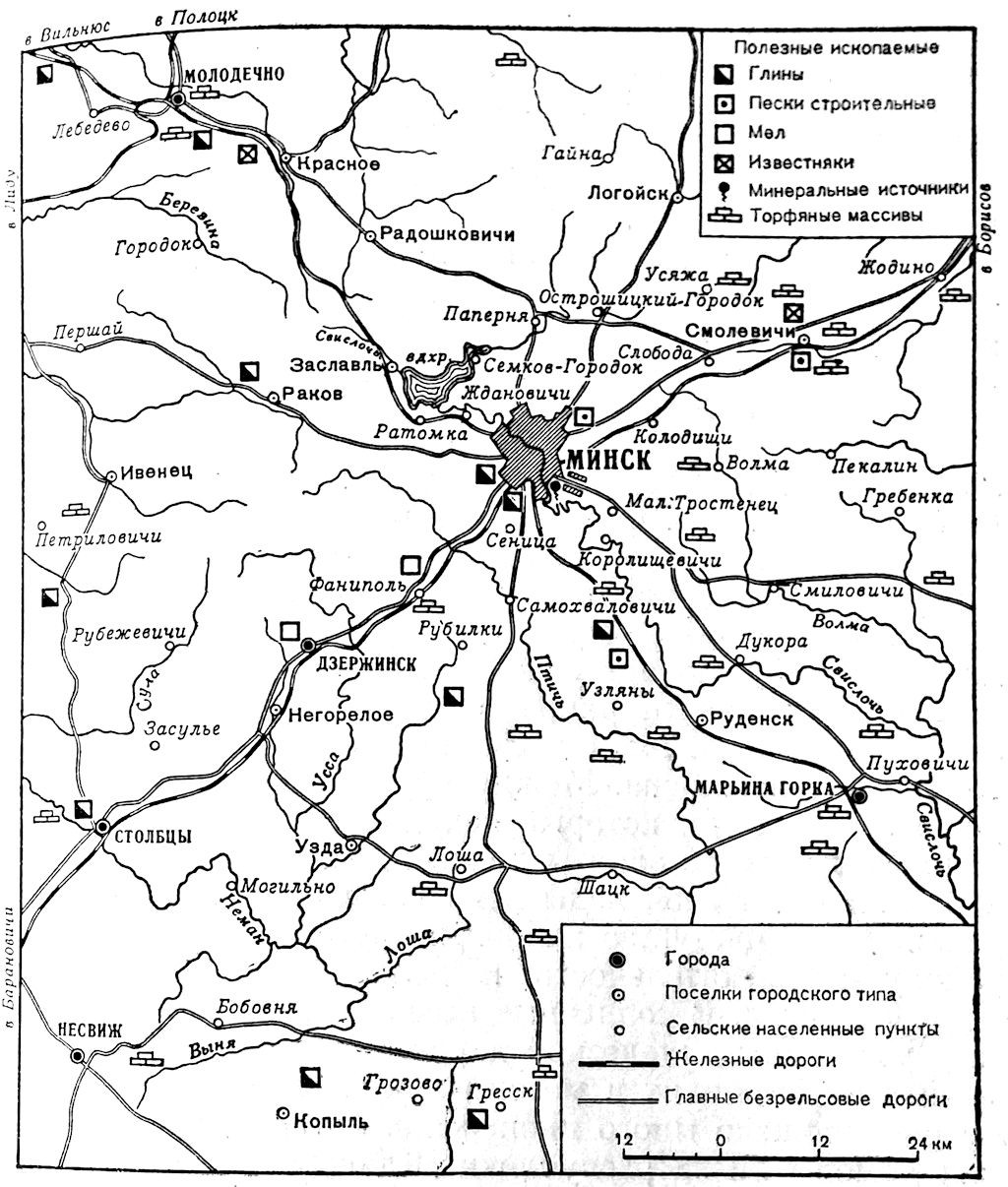

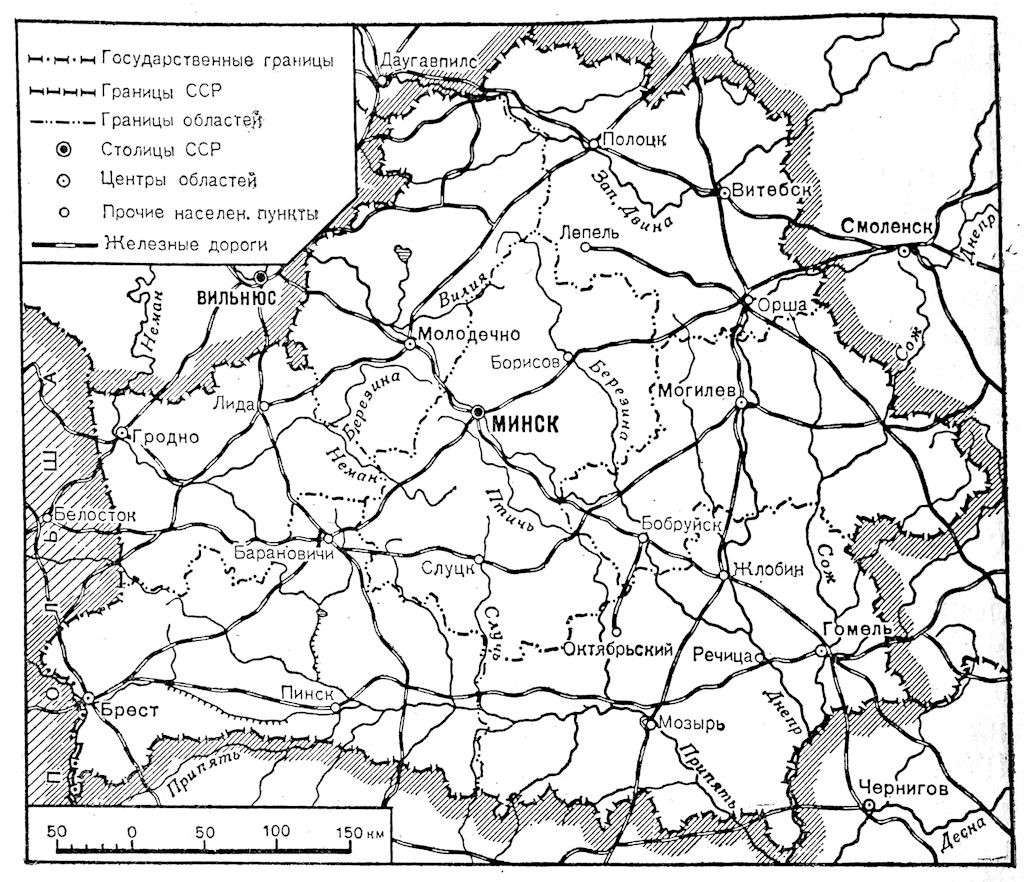

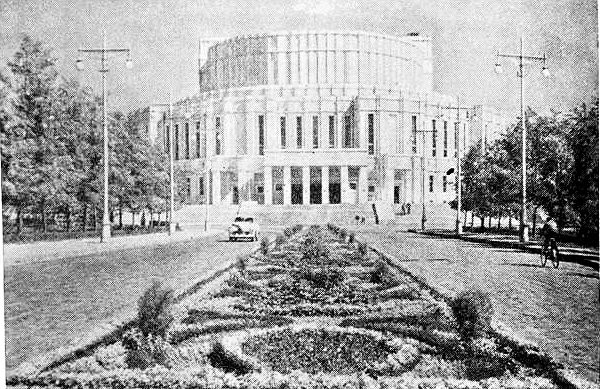

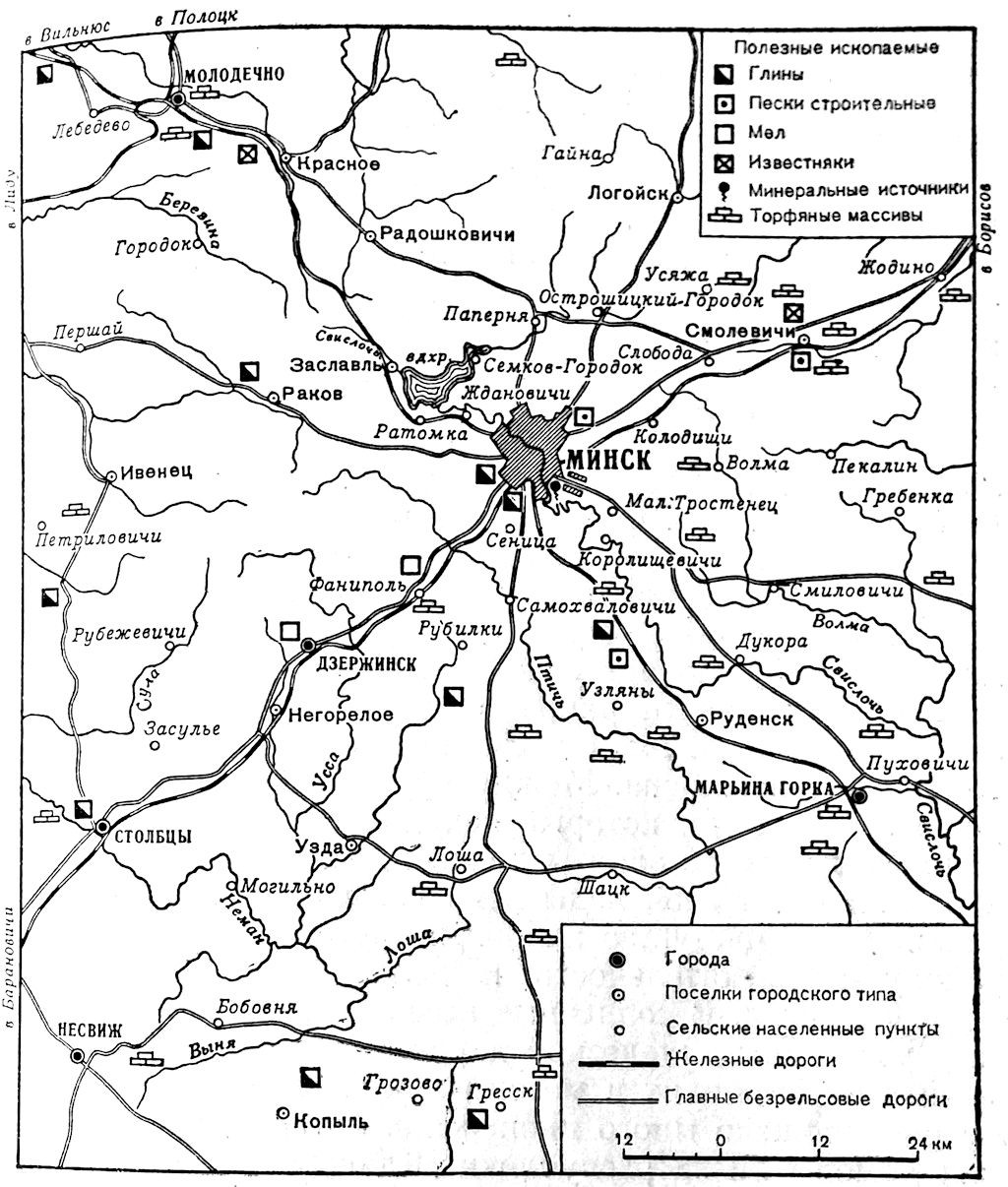

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

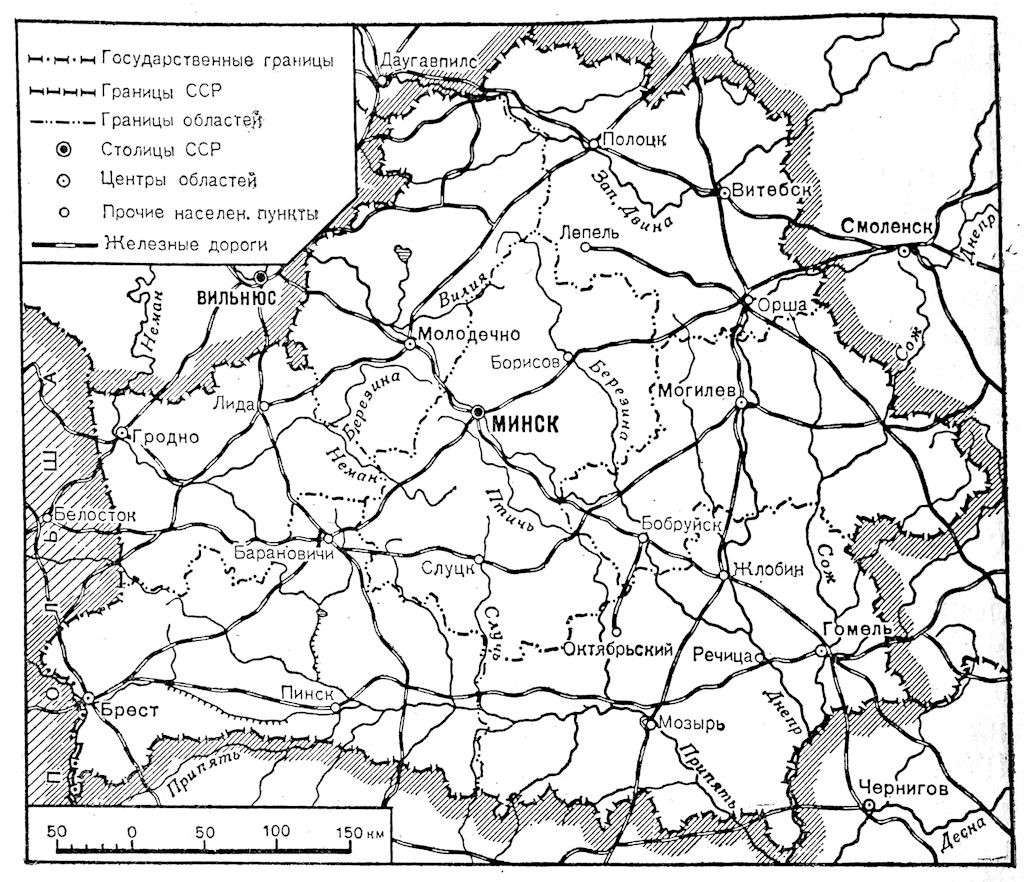

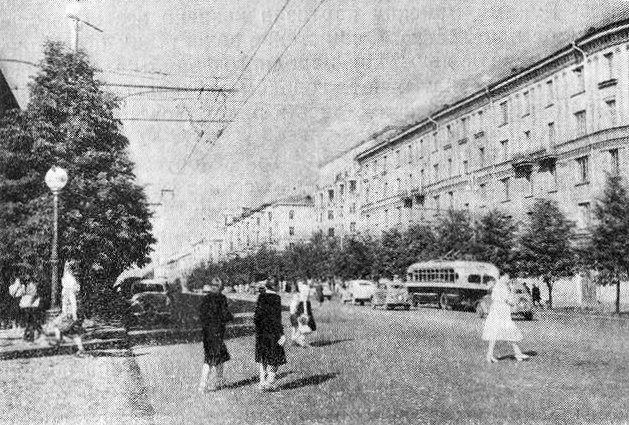

Минск расположен примерно в центре Европы на кратчайшем расстоянии

между Черным и Балтийским морями. Разветвленная сеть железных и шоссейных дорог

связывает его с важнейшими районами и городами всей страны и республики.

Географическое положение Минска оказало немаловажное влияние на его

исторические судьбы и особенности развития.

Находясь на кратчайшем пути из Западной Европы в центральные районы

России, Минск долгое время был ареной частых сражений с иноземными

захватчиками, которые на протяжении тысячелетней истории семь раз оккупировали

город. Каждый раз после изгнания врага Минск приходилось возрождать из развалин

и пепелищ. Оккупанты не только разрушали городское хозяйство, но и истребляли

мирное население. Все это задерживало экономическое развитие и рост города.

В условиях капиталистического способа производства, порождающего

ожесточенную конкурентную борьбу, положение Минска, как и всей Белоруссии,

вблизи крупных промышленных районов России (Центрально-промышленного,

Варшавского и Украинского) не только не способствовало подъему его

промышленности, а наоборот, препятствовало. Промышленники не были

заинтересованы в создании крупной промышленности в Минске, так как они получали

большие прибыли от вывоза из белорусских губерний дешевого сельскохозяйственного

сырья и полуфабрикатов.

Установление советской власти и образование Белорусской Советской

Социалистической Республики коренным образом изменило политическое и

экономико-географическое положение Минска — столицы молодого белорусского

государства. Опираясь на рост тяжелой промышленности СССР, Минск за

сравнительно короткий срок превратился в крупный промышленный город страны.

Близость к индустриальным районам страны, Украине, Промышленному центру и

Северо-Западу способствовала росту города, развитию в нем промышленности.

До 1939 года Минск находился у самой границы БССР с

капиталистической Польшей. Его экономические связи с западными районами

Белоруссии были разорваны государственной границей.

Воссоединение Западной Белоруссии в едином Белорусском советском

государстве и упразднение границы, долгое время разделявшей Белоруссию,

существенно улучшило экономико-географическое положение Минска. Минск оказался

в центре республики, вдали от государственных границ. Были восстановлены

издавна существовавшие экономические связи с западными районами и расширена

сфера снабжения Минска сельскохозяйственной продукцией, а пищевой и легкой

промышленности — сырьем.

Тесное экономическое сотрудничество между СССР и

народно-демократическими странами Европы стимулирует промышленное развитие

Минска. Значительные потоки импортных и экспортных грузов требуют усиления

транспортно-экономических функций города, его железнодорожного узла.

Через Минск идет важный путь из Центра страны в Калининград,

единственный крупный незамерзающий порт на Балтийском море, через который

Советский Союз ведет оживленную торговлю со многими государствами.

В природном отношении Минск расположен в зоне смешанных

широколиственно-еловых лесов с большими площадями сосновых боров. Минская

возвышенность, на южном склоне которой раскинулся город, служит водоразделом

бассейнов Черного и Балтийского морей. Поэтому больших рек здесь нет; близко

подходящие друг к другу истоки рек, несущих свои воды в Балтийское и Черное

моря, имели в прошлом немаловажное значение для жизни города, так как

становилось возможным создание волоков, а небольшие реки использовались для

транспортных целей.

Река Свислочь, скатываясь с всхолмленной возвышенности, у Минска

имеет спокойное течение. Ширина ее не превышает 20–25 метров. Она делит

город на две части: юго-западную и северо-восточную. Но не всегда в прошлом

река бывала спокойной. В период весеннего снеготаяния она не раз широко

разливалась, затопляя многие городские районы и принося немалый ущерб

городскому хозяйству. Теперь этого нет. Созданные два водохранилища в верховьях

реки площадью 3500 гектаров и 30 гектаров регулируют сток воды, сокращая его

весной и увеличивая летом. Возросло значение реки Свислочи в благоустройстве

города, с нею органически увязываются создаваемые на набережных архитектурные

ансамбли Минска.

Река Немига, впадающая в пределах города

в Свислочь, заключена в трубу. Пересеченный, слегка всхолмленный рельеф придает

городу и его окрестностям большую привлекательность и накладывает определенный

отпечаток на планировку и застройку. Город находится на высоте 190–225

метров над уровнем моря. Относительные высоты в долине реки Свислочи достигают

25 метров. На одном из наиболее приподнятых холмов лежит центральная часть

Минска.

В прошлом при строительстве вертикальная

планировка города почти не производилась, поэтому даже на главных улицах были

крутые склоны, что осложняло работу городского транспорта. Теперь при

восстановлении и реконструкции Минска проводится выпрямление профиля многих

улиц, архитектурные ансамбли создаются с учетом характера рельефа, зеленых

насаждений и водного бассейна Свислочи.

Окрестности города заняты

сельскохозяйственными угодьями, а местами покрыты лесом. С восточной и

юго-восточной сторон хвойный лес, почти исключительно сосновый, подступает к

самому городу. Минск, расширяя свою территорию, быстро оттесняет лес, особенно

в последние десятилетия. Лишь небольшие естественные рощи напоминают теперь о

лесах, занимавших значительные пространства.

Минск имеет благоприятные климатические

условия. Господствующие здесь западные ветры приносят со стороны Атлантического

океана зимой относительно теплые воздушные массы, а летом — прохладные.

Поэтому климат Минска умеренный, влажный. Лето не жаркое, умеренно теплое, однако,

максимальная температура бывает до 34°. Зима в Минске не суровая, мягкая, такая

же, например, как в Киеве, Астрахани,4 городах, расположенных значительно

южнее. Большие морозы долго не держатся. Среднемесячная температура января –6,6°, зимой в городе нередки оттепели с дождями. В отдельные годы минимальная

температура иногда достигает –30° и даже –39°. Среднемесячная июля,

самого теплого месяца года, равна 17,6°. В Москве, например, зима более

холодная (средняя января –10,8°), а лето более жаркое (средняя июля

+18,3°).

Географическое положение Минска

Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной

температурой выше +10° составляет 185–195 дней, что вполне достаточно для

созревания зерновых и овощных культур. В городе выпадает довольно много

осадков. Среднее многолетнее количество их равно 650 миллиметров, из них 450

миллиметров приходится на теплое время. В зимние месяцы нередко случаются

большие снегопады, что затрудняет работу городского транспорта и требует много

труда на очистку города от снега.

Мягкая зима, нежаркое лето и достаточное количество осадков,

сравнительная устойчивость климатических факторов благоприятно сказывается на

хозяйственной деятельности города.

Довольно высокая плотность населения Белоруссии (38 человек на 1

кв. км), в особенности окрестных районов (до 40–65 человек на 1 кв. км),

явилась важной предпосылкой быстрого роста города, обеспечения промышленности

кадрами рабочих, а также развития пригородного хозяйства.

Природные условия и ресурсы окружающей территории открывают широкие

возможности для развития пригородного сельского хозяйства, создания местной

энергетической базы и производства строительных материалов.

Вблизи Минска имеется минеральное нерудное ископаемое сырье.

География этих видов сырья благоприятна для организации и производства местных

минеральных строительных материалов (кирпича, черепицы, изразцов, бетона). В

радиусе до 50 километров много торфяных месторождений, которые важны для

организации крупных торфодобывающих предприятий и позволяют широко развивать

местную энергетическую базу. По запасам торфа Минская область занимает первое

место в Белоруссии.

Леса покрывают около 1/3 территории области. Вблизи столицы они

образуют зеленую зону и имеют важное водоохранное значение. Основные массивы

спелых и приспевающих лесов промышленного значения сосредоточены в северных и

восточных районах, где ведется их эксплуатация и откуда лес и лесоматериалы

доставляются на стройки и промышленные предприятия города. Наличие местных

лесных ресурсов положительно сказывается на строительстве города.

Гидрогеологические условия позволяют обеспечивать город хорошей

питьевой водой за счет подземных напорных вод глубоких водоносных горизонтов.

Суглинистые почвы, в ряде мест развившиеся на лёссовидных

суглинках, благоприятствовали широкому сельскохозяйственному освоению

территории и созданию сельскохозяйственной пригородной зоны.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МИНСКА

Минск — один из древнейших городов нашей страны. Возник он еще

во времена Древнерусского государства. Кроме Минска, в южной части Минской возвышенности,

которая уже к XI веку выделялась значительной заселенностью, основываются

города Логожск (Логойск), Изяславль (Заславль).

Однако позже, когда усилилась торговля Востока с Западом, а главные

торговые пути переместились, эти города начали отставать в развитии от Минска,

особенно после воссоединения Белоруссии с Россией в конце XVIII века. Минск,

оказавшись на скрещении путей из Польши и Литвы в Москву, имел несомненные

преимущества экономико-географического положения, что оказало большое влияние

на темпы его развития.

Впервые о Минске упоминается в летописи под 1067 годом в связи с

битвой на реке Немиге между Всеславом, князем Полоцким, которому принадлежал

Минск, и киевскими князьями. Об этой битве сказано и в героическом эпосе «Слово

о полку Игореве». Раскопки на территории Замчища, расположенного у впадения

Немиги в Свислочь, свидетельствуют о том, что уже в X

веке здесь существовало сельское поселение, ставшее в XI веке укрепленным

княжеским городом с развитым ремесленным производством (кузнечным, кожевенным,

гончарным и др.).

Минск вырос в верховьях Свислочи, вблизи волоков, соединявших

бассейны рек Черного и Балтийского морей. По многоводной в то время Свислочи,

Березине и Днепру обеспечивалась связь с Киевом. Приток Немана Березина, а

также река Вилия давали выход на Запад, к берегам Балтийского моря. Находясь на

одном из оживленных ответвлений великого пути «из варяг в греки» и будучи

перевалочным пунктом, город имел немаловажное торговое значение. Это, вероятно,

послужило основанием для названия его Меньск, Менеск (от слова менять), как он

именуется в древних актах и летописях. В начальный период развития он

представлял укрепленный пункт, расположенный на южной границе Полоцкого

княжества. Минск возник в треугольнике у впадения Немиги в Свислочь, в

окружении болот и густых лесов, что имело немаловажное значение для обороны.

Его оборонительные стены и ворота закрывались при приближении врага.

С начала XII века после дробления

Польского княжества Минск становится центром Минского удельного княжества. к

этому времени относятся руины каменного храма с княжескими погребениями,

обнаруженные на месте древнего Минска — Замчища.

В течение некоторого времени Минское

княжество входило в состав княжеских владений киевского князя Владимира

Мономаха, но в середине XII века оно снова стало независимым от киевского

князя. В начале XIV века после продолжительной борьбы Минск попадает под власть

литовских феодалов.

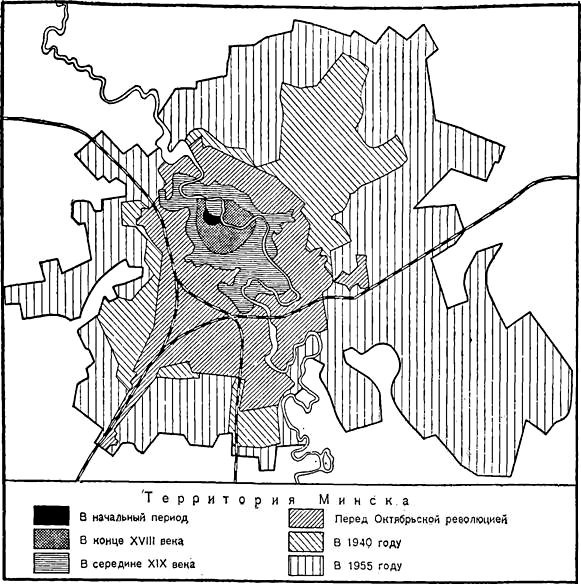

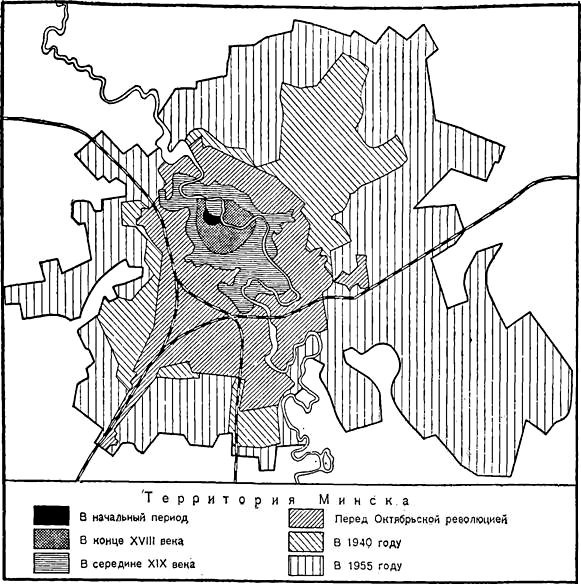

Территория Минска росла главным образом в

южном направлении, вдоль реки Свислочь. У слияния Свислочи и Немиги образовался

главный ремесленный и торговый центр города. Свислочь, будучи в то время более

многоводной, чем теперь, служила одним из главных транспортных путей, по

которому Минск был связан с другими городами.

В XII — XIV веках городские ремесленники

из железа делали орудия труда, вооружение, различные бытовые предметы. Важное

место занимали обработка и производство домашних предметов из дерева, гончарных

изделий. Существовало ювелирное ремесло, обработка кости, производство изделий

из камня. В экономике города в то время видное место занимало сельское

хозяйство.

В XIV — XV веках Минск по величине и

значению уступал таким городам Белоруссии, как Гродно, Полоцк, Витебск, Брест. Однако

в середине XV века он был одним из 15 крупнейших городов княжества Литовского и

насчитывал около 5 тысяч жителей.

Частые междоусобные войны феодалов в XI–XIII веках, многократные набеги татар в последующие три столетия сильно

разрушали город. Для защиты от нападения в начале XV века Минск с южной и

западной сторон был обнесен земляным валом, рвом и бастионами. Остатки этих

укреплений сохранялись вплоть до начала XIX века.

После Люблинской унии Королевства

Польского и Княжества Литовского (1569) Минск, как и другие города Белоруссии,

попал под власть объединенного польско-литовского государства — Речи

Посполитой. Тогда Минск уже отличался сравнительно развитым ремеслом. В конце

XVI века насчитывалось свыше одной тысячи ремесленников. Они составляли около 1/5

всего населения. Значительная часть жителей занималась торговлей. Усиление

феодально-крепостнической эксплуатации и окончательное закрепощение крестьян

тормозило развитие Минска, рост его ремесла.

Для торговых связей все больше

используются сухопутные пути. В Минске скрещивалось больше десяти дорог.

Важнейшие из них: Борисовская, которая вела в Смоленск и Москву, Виленская,

Логойская, Слуцкая, Койдановская, связывавшая Минск с Брестом и Пинском,

Могилевская; они соединяли Минск с крупными городами Белоруссии, Речи

Посполитой и Русского государства.

В город завозились различные меха, сукно,

шелк, пряности, металлические изделия, цветные металлы, соль и другие товары.

Из Минска вывозились ремесленные изделия и продукты сельского хозяйства — лен,

пенька, воск, мед, сало, масло, щетина, кожи. Сельскохозяйственное сырье и

продукты шли в основном на запад через Столбцовскую и Вилейские пристани, куда

они доставлялись гужевым транспортом. По этим же путям дальше на запад

следовали товары, привезенные из Русского государства. Изделия Киева, соль

Крыма доставлялись в Борисов водным путем — по Днепру и Березине, а оттуда

гужевым транспортом в Минск, где продавались местным и иногородним купцам.

На ярмарках Минска было обилие иноземных товаров: при этом на рынке

сталкивались товары, доставленные с запада — Литвы, Польши, Пруссии, а

также из Русского государства и Украины.

Немаловажное значение для роста Минска сыграло превращение его в

административный центр самого крупного в Белоруссии

воеводства, включавшего Минский, Речицкий и Мозырский поветы.

Однако со второй половины XVII века,

когда Речь Посполитая начала переживать политический и экономический упадок,

экономическая жизнь Минска стала замирать. Тяжело сказалась на городе

русско-польская война в середине XVII века, большие бедствия принесла Северная

война со Швецией в начале XVIII века.

Лишь в последней четверти XVIII столетия

город выходит из состояния запустения и разрухи и начинает отстраиваться; к

этому времени в нем насчитывается более 40 улиц, число жителей возросло до 7

тысяч. Из тысячи жилых домов лишь 39 было каменных. В городе имелось 11

монастырей, 14 храмов, две синагоги, одна народная школа, несколько кузниц,

четыре мельницы. За городом числилось 2,4 тысячи десятин земли. Из них 300

десятин было занято постройками, свыше 400 находилось под лесом, 1400 десятин

использовалось под пашню.

В то время центральную часть Минска

занимал район Верхней площади, улицы Немиги и Нижней площади. Немига была

главной улицей Минска. В южной части сохранялись земляные укрепления. Между

Комаровским болотом и рекой Свислочь на водораздельной полосе находились

Сторожевские ворота, через которые проходил путь из Минска на Логойск и Полоцк.

Впоследствии этот район получил название Сторожевка, так он называется и

теперь. Город занимал территорию примерно в границах современных улиц Республиканской,

Замковой, Старо-Виленской, Фрунзенской, проспекта Сталина, улицы Урицкого. В

начале XVI века после разгрома татарских полчищ часть плененных татар была

поселена к северу от Замчища, где образовалась Татарская Слобода. В начале XX

века в городе проживало 1300 татар. Еще и теперь часть поймы Свислочи, в

прошлом возделываемой под огороды, называется Татарские огороды.

Воссоединение Белоруссии с Россией в

последней четверти XVIII века имело большое прогрессивное значение для

экономического', политического и культурного развития Белоруссии, расширения

связей с общероссийским рынком. Это событие имело важное значение для

дальнейшего развития Белоруссии и Минска. Изменилось экономико-географическое

положение Минска. С оживлением торговли России с заграницей город оказался на

одном из наиболее оживленных торговых путей, связывающих Москву с Западной

Европой и Прибалтикой.

Разрешение беспошлинного провоза товаров из Белоруссии в Ригу и

отмена пошлин на товары, ввозимые из Польши и прибалтийских портов, способствовали

росту мануфактурного производства, оживлению торговли. Минск становится важным

центром посреднической торговли между Москвой и Западом. Московские купцы

создают в городе свои склады. На базе переработки местного сырья начала

развиваться легкая и пищевая промышленность. В городе появились довольно

крупные суконные, мыловаренные и шляпные ремесленные мастерские, действовали

лесопильные и кирпичные заводы.

С образованием Минской губернии Минск с 1796 года становится

губернским городом. Начинается его быстрый экономический и культурный рост,

увеличивается число жителей, расширяется территория, происходит перепланировка

и перестройка, особенно после Отечественной войны 1812 года. В результате

исчезла старая планировка с двойным поясом укреплений и сложилась прямоугольная

планировка нового центра с прямыми улицами. Город застраивался и расширялся в

юго-восточном направлении на правом берегу Свислочи.

Несмотря на огромные опустошения, нанесенные Минску наполеоновскими

войсками в Отечественную войну, город довольно быстро оправился, восстановил

торговлю и ремесленное производство. В середине XIX века в нем уже имелось

около 2400 ремесленников. Возникают предприятия с несколькими десятками

вольнонаемных рабочих каждое. На них применяются машины, осуществляется

разделение труда, что создает предпосылки для перерастания этих предприятий в

капиталистические фабрики.

Мелкие предприятия, которых насчитывалось до трех десятков, с

трудом выдерживали конкуренцию окрестных крупных помещичьих мануфактур

(суконных, полотняных), а также крупных промышленных предприятий России. В 30-е

годы оборот ярмарки достигал 300 тысяч рублей. Сюда приезжали купцы из многих

городов Белоруссии и России. Характерно, что если в начале XIX века на ярмарки

съезжались купцы главным образом из городов Польши и Восточной Пруссии, то в

середине XIX века торговые связи Минска перемещаются на восток, в города России: Москву, Казань,

Смоленск, Нижний Новгород, Тулу, Киев. С оживлением производства и торговли

численность населения увеличилась в несколько раз и достигла в 1840 году 22,5

тысячи жителей.

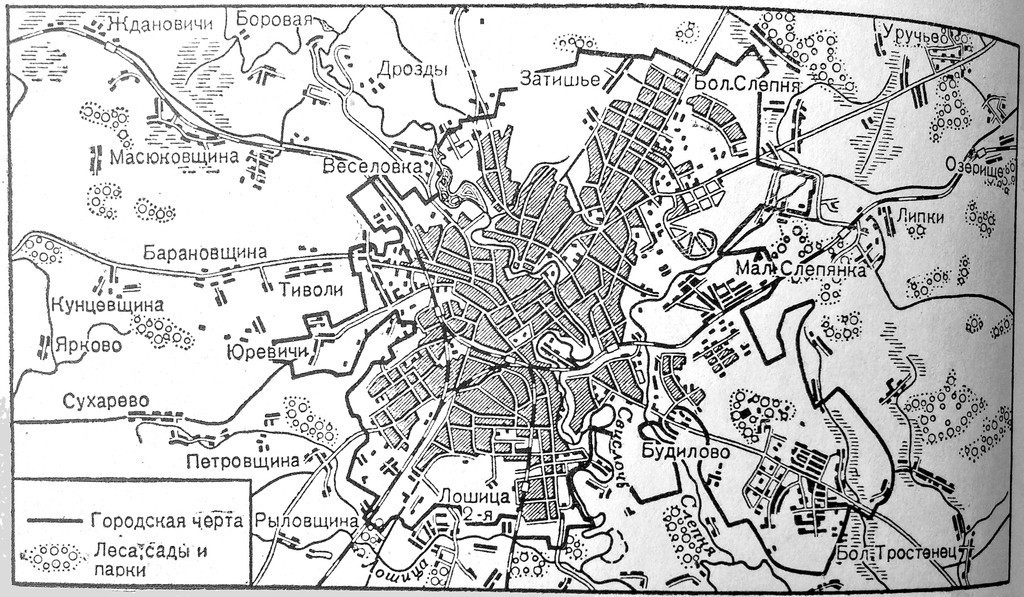

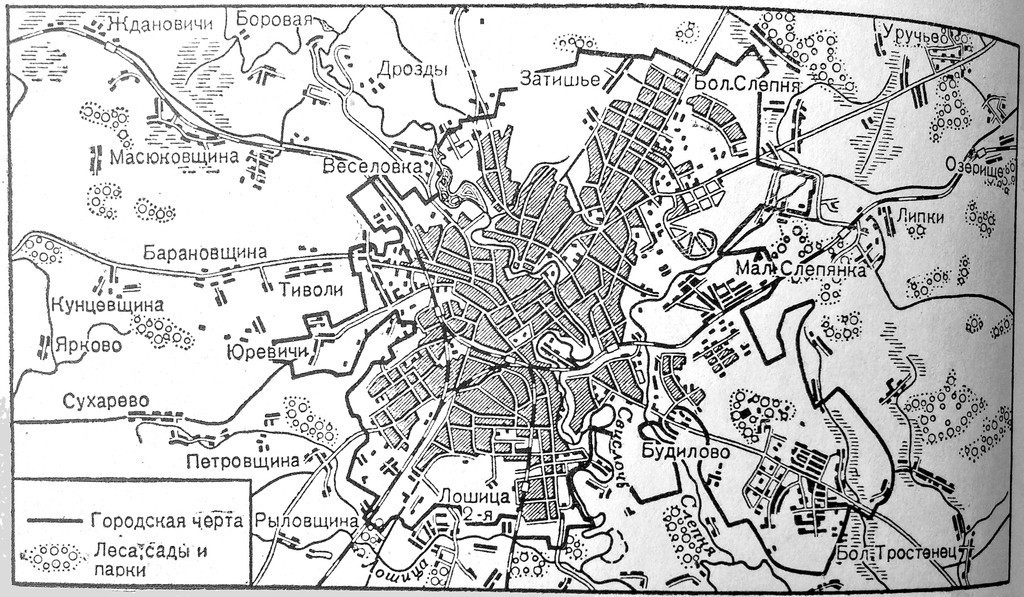

Рост территории Минска

Минск в то время занимал территорию около

700 гектаров, охватывая в основном современную центральную часть города,

вытянутую с северо-запада на юго-восток на 4 километра, а с юго-запада на

северо-восток на 2,5 километра. В районе нынешней Долгобродской улицы была

городская окраина, в километре от которой, у большого болота, находилась

небольшая деревня Комаровка.

Развитие капитализма способствовало

быстрому росту города. Появляются многие промышленные предприятия, расширяется торговля. Существенно

изменилось экономико-географическое положение города с проведением во второй

половине XIX века (1871–1874) Московско-Брестской и Либаво-Роменской

железных дорог. Они прошли по древним торговым путям.

Железные дороги связали Минск с прибалтийскими портами и важнейшими

промышленными и сельскохозяйственными районами России, а также с заграницей.

Через Минск на северо-запад пошло украинское зерно, а на Украину белорусский

лес, расширились связи с Промышленным центром, Прибалтикой, а также с

окружающими сельскохозяйственными и лесными районами Белоруссии. С проведением

железных дорог Минск стал центром торговли лесом.

Для промышленности города характерно было развитие главным образом

легкой и пищевой промышленности и в первую очередь отраслей по переработке

сельскохозяйственного сырья. Появляются кожевенные заводы, табачные и

щетино-щеточные фабрики, мельницы, дрожжевинокуренный завод. За период с 1870

по 1900 годы возникло более 20 новых предприятий. Промышленность переходила к

производству, основанному на машинной технике.

Развитию тяжелой промышленности препятствовала конкуренция со

стороны ранее сложившихся промышленных центров России и Польши. Для

удовлетворения нужд капиталистического сельского хозяйства, винокурения и

деревообработки зарождается машиностроение и металлообработка.

Машиностроительные заводы выпускали простейшее оборудование для винокуренной,

крахмальной, мукомольной и деревообрабатывающей промышленности, производили сельскохозяйственный

инвентарь. На самом большом из них в 1913 году работало 350 человек. К концу

XIX века Минск становится значительным промышленным и торговым центром

Белоруссии.

Численность жителей в 1897 году достигала 91,5 тысячи. Минск в это

время входил в число 18 наиболее крупных городов европейской части России и был

первым по величине городом Белоруссии. В 1910 году он насчитывал 99,8 тысячи

человек. Рост населения происходил в основном за счет деревни. Жители,

прибывшие в город из села, в 1897 году составляли 18%, тогда как в 1861 г. —

только 1%.

Несмотря на промышленный подъем, в конце XIX и начале XX века

крупных предприятий в городе не строили. В цензовой фабрично-заводской

промышленности, представленной преимущественно небольшими предприятиями, в 1913

году было занято 2,4 тысячи человек. Наиболее развитые отрасли пищевкусовая,

кожевенная и жировая производили около 3/б промышленной продукции города. Свыше

двух тысяч рабочих обслуживало железнодорожный узел. Во всех отраслях

производства большое место занимало ремесло. Всего в ремесленных мастерских

работало до 8 тысяч кустарей-ремесленников.

Минск, используя выгоды центрального положения, имея хорошие

транспортно-экономические связи с важнейшими районами Белоруссии, постепенно

превращался в ее главный экономический центр. Из белорусских губерний он

получал основную массу сырья (за исключением металла, сахара и некоторых др.);

готовая продукция шла главным образом на белорусский и внутригородской рынки.

Через Минск происходила торговля многими продуктами сельского хозяйства,

предназначавшимися на вывоз в другие районы России, а также за границу. За

Минском сохранилась роль центра отпускной торговли лесом, который вывозился в

Германию, другие страны Западной Европы и на Украину.

С развитием Минска возрастало его значение как культурного центра.

Еще в первой половине XIX века началась деятельность постоянной драматической

труппы, музыкального кружка, созданного Дуниным-Марцинкевичем. Совместно с

польским композитором Станиславом Монюшко им была поставлена первая комическая

опера на белорусском языке «Селянка», написанная по мотивам белорусских

народных песен и танцев. В Минске выступали известные московские и

петербургские артисты, ставившие лучшие произведения русской и мировой

классики, что оказывало большое влияние на белорусскую культуру.

Однако в Минске до революции не было ни одного высшего учебного

заведения, научно-исследовательского учреждения. Лишь накануне первой мировой

войны была открыта опытная болотная станция. В городе находилось мало школ,

около половины населения оставалось неграмотным. В то же время в нем

насчитывалось 14 православных церквей, пять костелов, 50 синагог, одна мечеть,

два монастыря, 70 часовен.

Длительное время культурным центром Белоруссии был город Вильно

(Вильнюс). В нем находился Виленский университет, сыгравший большую роль в

развитии передовой общественной мысли и демократической культуры белорусского

народа. В Вильно издавались белорусские газеты и книги, существовали

культурные, политические общества и кружки, объединявшие передовую

демократически настроенную интеллигенцию. Некоторые научные учреждения и

общества распространяли свою деятельность на всю Белоруссию. В 1867 году

основан северо-западный отдел Русского географического общества,

содействовавший исследованиям Белоруссии и укреплению связей с русской наукой.

В прошлом Минск застраивался деревянными домами и часто страдал от

пожаров. В 1835 году пожаром была уничтожена вся центральная часть. В 1881 году

снова сгорела почти половина города (около тысячи домов). После этого в

центральной части стали строить преимущественно кирпичные здания, старые

деревянные дома нередко сносились. Однако в 1910 году каменные дома составляли

лишь 17% общего количества, а в Гродно и Бресте их было половина.

С проведением железных дорог у вокзалов появились площади, новые

улицы, которые вели к центру. Город застраивался главным образом в юго-западной

части, ближе к железной дороге. Юго-западная привокзальная часть застраивалась

без четкого плана, почти сплошь деревянными одноэтажными домами, в отличие от

старой части города, которая имела четкую планировку и много каменных домов. К

началу первой мировой войны его территория увеличилась по сравнению с серединой

XIX века более чем вдвое, в нем насчитывалось до 170 улиц.

Минск оставался одним из самых неблагоустроенных городов

Белоруссии. Появившиеся в конце XIX — начале XX века металлообрабатывающие

заводы, кожевенный завод, скотобойня расположились по берегам Свислочи. После

этого устройство набережных стало невозможным, река загрязнялась сточными

водами многих предприятий. В начале XX века в Минске было всего лишь 16%

мощеных улиц. По озелененности он стоял на последнем месте среди наиболее

значительных городов Белоруссии. Лишь в центре имелись электрическое освещение

и водопровод. Узкие, кривые улицы со старыми обветшалыми домами без канализации

и зеленых насаждений, особенно в старой части города и на рабочих окраинах,

имели весьма неприглядный вид. Из 7,6 тысячи домов 6,2 тысячи были деревянными,

одноэтажными домами. Плохие жилищные условия трудящегося населения,

антисанитарное состояние города приводили к частым эпидемическим заболеваниям

населения. Например, от холеры, свирепствовавшей в 1848 году, за три месяца

умерло более тысячи человек. Много жертв было от заболеваний туберкулезом,

который стал профессиональной болезнью рабочего класса. На благоустройство

города из городского бюджета выделялись незначительные средства. Единственная

конно-железная дорога была открыта в 1890 году.

В это время рабочий класс Минска

приобретает силу и вместе с пролетариатом России активно борется против

самодержавия. Уже в 80-х годах прошлого столетия первые рабочие кружки ведут

широкую революционную агитацию, организуются стачки, которые все более носят

политический характер. В 1895 году произошла крупнейшая стачка рабочих

железнодорожных мастерских Московско-Брестской железной дороги, в ней

участвовало 350 человек. Всего в этом году в Минске было 54 стачки.

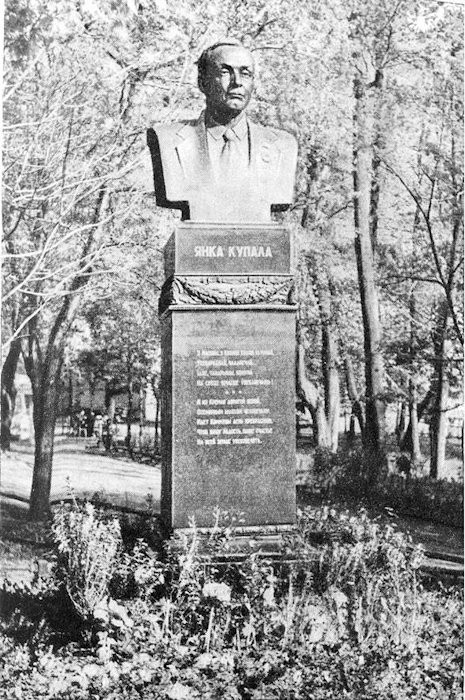

В 1898 году в Минске состоялся I съезд

РСДРП, провозгласивший создание Российской социал-демократической рабочей

партии. Дом, в котором происходил съезд, восстановлен как исторический

памятник. В нем создан музей I съезда РСДРП.

Дом-музей I съезда РСДРП

Рабочие Минска приняли активное участие в

первой русской революции. В городе происходили многочисленные стачки,

демонстрации. В октябре 1905 года минские рабочие дружно примкнули к всеобщей

стачке, охватившей всю Россию. Чтобы приостановить разраставшееся движение, по

приказу минского губернатора была произведена дикая расправа над рабочими,

убито и ранено около 380 человек. В декабре состоялась всеобщая политическая

забастовка, большевики готовили вооруженное восстание. В политических стачках в

этом месяце участвовало около 10 тысяч рабочих.

В период подготовки и проведения

Октябрьской социалистической революции Минск представлял собой политический

центр революционных организаций, руководивших революционной работой в

Белоруссии и на Западном фронте. В нем происходили фронтовые и

партийные конференции, крестьянские съезды, конференция Советов Северо-Западной

области. После победы Февральской революции рабочие города и солдаты Минского

гарнизона, руководимые большевиками, создали Совет рабочих и солдатских

депутатов. В июле 1917 года в городе начинает издаваться большевистская газета

«Звезда», которая ведет широкую пропаганду на фронте, способствует развитию

революционной борьбы.

Трудящиеся Минска сыграли большую роль в

борьбе за победу советской власти в Белоруссии. Минскую партийную организацию

возглавили М. В. Фрунзе и А. Ф. Мясников, которые были направлены ЦК

РСДРП (б) для осуществления руководства революционной работой в Белоруссии и на

Западном фронте. Сразу же после Октябрьской революции 25 октября Минский Совет

рабочих и солдатских депутатов взял власть в свои руки.

Солдаты первого революционного полка,

созданного из большевиков, заняли все важнейшие посты в городе. 26 октября в

городе был образован Военно-революционный комитет и Совет Народных Комиссаров

Западной области. Военно-революционный комитет возглавил А. Ф. Мясников. В начале ноября 1917

года в Минске прочно установилась советская власть. Совет Народных Комиссаров

Западной области начал проводить в жизнь первые декреты советской власти. На

предприятиях был установлен рабочий контроль и введен 8-часовой рабочий день.

1 января 1919 года Временное

революционное рабоче-крестьянское правительство Белоруссии обнародовало

Манифест о создании Белорусской Советской Социалистической Республики. С 5

января Минск становится ее столицей. Первый Всебелорусский съезд Советов,

состоявшийся в Минске, принял 4 февраля 1919 года первую Конституцию БССР. Впервые

в истории белорусского народа было создано суверенное Белорусское Советское

социалистическое государство.

В годы гражданской войны и иностранной

военной интервенции (1918–1920) Минск был оккупирован. Промышленность и

городской транспорт не работали, многие кварталы города были разрушены.

Разгромив белополяков, Красная Армия 11 июля 1920 года освободила Минск. С

этого времени начался период восстановления и роста молодой столицы Советской Белоруссии.

В 1921 году начал выпускать продукцию восстановленный первым в Белоруссии

металлообрабатывающий завод «Энергия». Станки для него прислали машиностроители

Коломны и Тулы. В 1922 году уже работали кожевенные заводы и обувная фабрика,

стекольный, дрожже-винокуренный заводы, спичечная фабрика, лесопильный завод,

мельницы, типография и другие предприятия. А к концу 1925 года были

восстановлены почти все фабрики и заводы.

В течение довоенных пятилеток в городе

сооружены десятки новых предприятий. В первой пятилетке вступили в строй свыше

30 фабрик и заводов, в годы второй введено еще около 35 новых промышленных

предприятий. К концу этой пятилетки в Минске производилось в 23,7 раза больше

промышленной продукции, чем в 1913 году.

В первую пятилетку зародилось

станкостроение. На заводах имени Ворошилова и имени Кирова

металлообрабатывающие станки с каждым годом занимали все больший удельный вес в

выпускаемой продукции. Завод имени Ворошилова — старейший

станкостроительный завод республики. Вначале он изготовлял простые токарные

станки. Постепенно класс точности их повышался и перед Отечественной войной

завод уже вырабатывал продольно-строгальные и радиально-сверлильные станки.

Кроме того, завод поставлял оборудование предприятиям торфодобывающей

промышленности. В 1940 году два станкостроительных завода выпустили в 3,6 раза

больше продукции, чем вся цензовая металлообрабатывающая промышленность

Белоруссии в 1913 году.

Кроме станкостроительных заводов, работали крупный радиозавод,

заводы цепей Галля, вагоноремонтный, весовой и другие предприятия. Производство

простейших видов оборудования и изделий, характерное для металлообрабатывающей

промышленности в дореволюционный период, уступило место производству сложных

изделий, многие из которых вывозились за пределы республики.

Непрерывно развиваясь и повышая свою техническую оснащенность,

станкостроительная промышленность приобрела общесоюзное значение. Достаточно

сказать, что завод имени Кирова был единственным заводом в стране, на котором

вырабатывались сложные высокого класса протяжные станки. Однако как по объему

производства, так и по удельному весу, станкостроительные заводы занимали еще

сравнительно небольшое место.

В городе были построены кондитерские фабрики, мясокомбинат,

молочный завод, механизированные хлебозаводы и другие предприятия пищевой

промышленности. Большое значение для использования традиционных трудовых

навыков имело создание крупных предприятий швейной и обувной промышленности.

Многие существовавшие ранее заводы и фабрики были технически

реконструированы и расширены настолько, что по существу стали новыми

предприятиями. Например, после реконструкции в годы первой пятилетки основные

фонды деревообрабатывающего комбината увеличились более чем в восемь раз, а

численность рабочих возросла со 183 до 868 человек. На месте небольшого

кожевенного завода, на котором до революции работало 50 человек, вырос крупный

механизированный завод «Большевик» с 500 рабочими.

В 1940 году в Минске насчитывалось свыше 40 промышленных

предприятий (без предприятий промысловой кооперации) с числом рабочих свыше

100, в то время как в 1913 году таких предприятий было лишь 3 (два небольших

машиностроительных завода и фабрика стенных обоев).

Созданная за годы пятилеток

энергетическая база имела огромное значение для технической реконструкции и

развития всех отраслей промышленности, роста электрификации производственных

процессов, увеличения энерговооруженности труда. В 1937 году выработка

электроэнергии электростанциями города Минска возросла по сравнению с 1913

годом в 50 раз. Мощность двух городских электростанций, работавших параллельно,

составляла 12,6 тысячи киловатт (в 1913 году — 850 киловатт). Кроме того,

действовало еще 11 мелких электростанций на промышленных предприятиях.

Изменилась и топливная база. Если до революции электростанция работала

исключительно на каменном угле, то уже в довоенные годы торф стал основным

энергетическим топливом. Однако уровень производства электроэнергии еще не

удовлетворял быстро возрастающие потребности промышленности и коммунального

хозяйства. Поэтому расширялась Минская тепловая электростанция № 2, намечалось

строительство Смолевичской электростанции на торфе.

В 1940 году объем промышленного

производства города по сравнению с 1913 годом увеличился почти в 40 раз.

Основную часть продукции выпускала крупная промышленность. Неизмеримо поднялся

технический уровень промышленности, выросли кадры рабочих, техников, инженеров,

овладевших новой техникой и освоивших производство сложных станков,

радиоприемников и других машин и изделий.

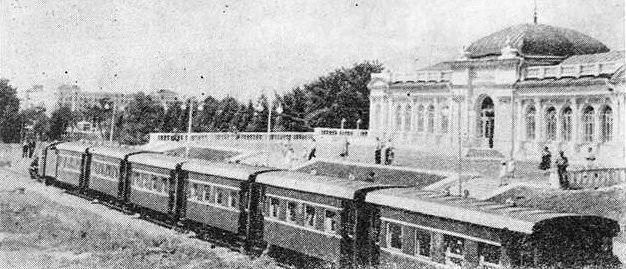

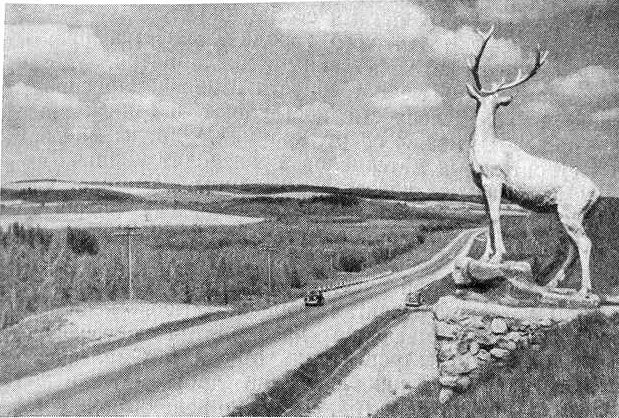

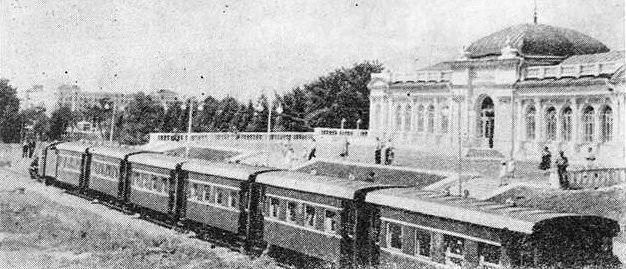

Минск превратился в крупный транспортный

узел. Установление с 1939 года регулярного сообщения с западными областями

Белорусской ССР, а с 1940 года с Советскими Прибалтийскими республиками привело

к росту грузооборота железнодорожного узла, расширению экономических связей

города. С проведением шоссейных дорог Минск — Могилев, Минск — Слуцк,

Минск — Вилейка улучшилась связь столицы республики с ее городами и

районами. Одна из лучших автомобильных дорог страны по кратчайшему пути связала

Минск с Москвой.

С развитием индустрии, науки и культуры

увеличивается численность населения города. В 1926 году в Минске проживало

131,8 тысячи человек, в 1939 году — 238,8 тысячи человек. Ежегодный

прирост населения за период 1926–1939 годы в шесть раз превышал прирост

населения за время с 1897 по 1926 год.

Город продолжает строиться и

благоустраиваться. Его территория расширяется главным образом в

северо-восточном и южном направлениях — вдоль Московского и Могилевского

шоссе. В городскую черту вошли пригородные деревни Комаровка, Козыреве,

Грушевский поселок и ряд других. Новый жилой район появился к северо-востоку от

Комаровки. В южной части города вместе с новыми промышленными предприятиями за

железной дорогой вырос поселок имени Коминтерна. Всего возникло более 100 новых

улиц.

Для улучшения жилищных условий трудящихся

интенсивно велось жилищное строительство преимущественно в районах новой

застройки. За 20 лет в городе построено благоустроенной жилой площади в два

раза больше, чем составлял весь жилой фонд дореволюционного Минска, сооружены

монументальные общественные здания.

Городской водопровод, построенный в 1873

году и базировавшийся на источниках подземных напорных вод, реконструирован.

Мощность водонасосных станций возросла в 16,5 раза, что позволило в 10 раз

увеличить потребление воды на душу населения. Вместо поглощающих колодцев в

центре и выгребных ям на окраинах в 1930 году началась эксплуатация

канализационной сети. В 1929 году пущен первый трамвай. С введением в строй Комаровской ТЭЦ началась теплофикация города. Однако озеленялся Минск медленно,

в городе еще мало было зеленых массивов, центральная часть оставалась без

зелени, этому препятствовали узкие улицы.

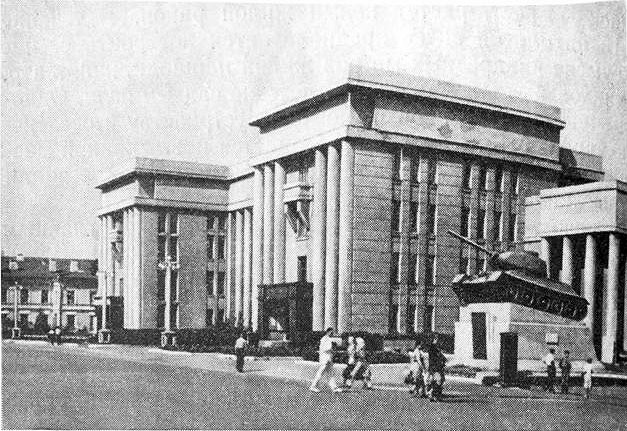

Минск стал крупнейшим центром науки,

культуры и искусства в республике. Были открыты Академия наук БССР и другие

научно-исследовательские учреждения, белорусские театры, музеи. В 1940 году в

10 высших учебных заведениях и 18 техникумах обучалось около 15 тысяч

студентов. Все дети школьного возраста учились в школе. В 1939 году 93%

населения города было грамотным, в то время как в 1897 году — только 49%.

Развитие хозяйства и культуры Минска было

приостановлено нападением на Советский Союз фашистской Германии.

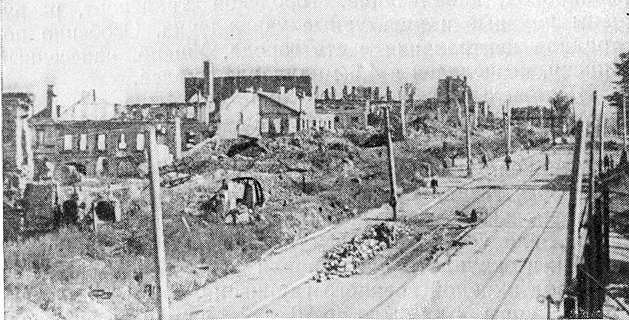

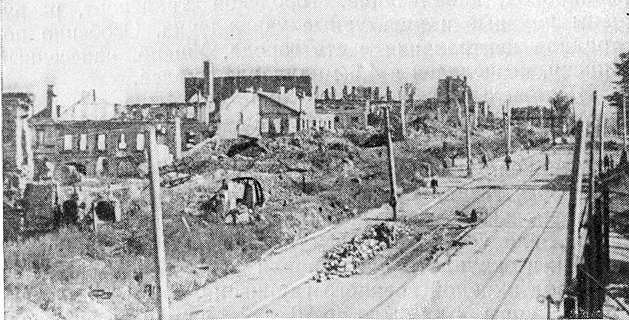

За трехлетний период оккупации города во время Великой

Отечественной войны (1941–1944) фашистские захватчики превратили его в развалины.

Были разрушены промышленные предприятия, уничтожено около 6 тысяч жилых домов (4/5

всего жилого фонда) общей площадью свыше. 800 тысяч квадратных метров, выведены

из строя водопровод, канализация, городской транспорт, разрушены научные и

культурные учреждения. Особенно пострадала центральная часть города. Ущерб,

нанесенный Минску, исчислялся в 4,5 миллиарда рублей.

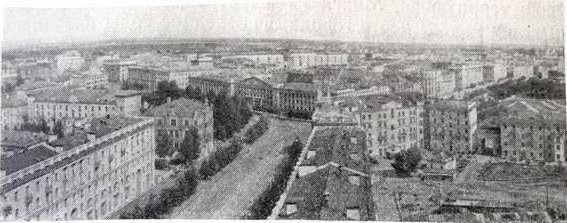

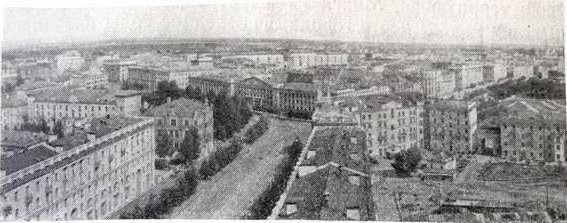

Такой была центральная

улица города в 1944 году

Так выглядит главная

магистраль в настоящее время

В тяжелые годы оккупации советские патриоты бесстрашно боролись с

врагом. Ушедшая в подполье коммунистическая организация возглавила борьбу

против захватчиков. Она развернула большую политическую работу через газету

«Звязда» — орган ЦК КПБ. Это первая подпольная газета, которая

выходила во время оккупации Белоруссии. Минск стал центром партизанской борьбы,

и оккупанты чувствовали себя здесь неспокойно даже под охраной военного

гарнизона. Боевые диверсионные группы, а их было до 80, действовали на

железнодорожном узле, промышленных предприятиях, аэродроме. Диверсии в городе

совершались повседневно. Белорусские партизаны беспощадно уничтожали

гитлеровских ставленников, офицеров и солдат. Ими был казнен верховный немецкий

«правитель» Белоруссии гаулейтер Кубэ. Руками минских партизан казнено все

областное немецкое начальство. Фашистские захватчики бессильны были подавить

движение народного сопротивления. Недаром Минск называют городом-партизаном.

Тысячи минчан героически сражались в рядах Советской Армии и партизанских отрядах.

3 июля 1944 года войска 3-го Белорусского фронта при содействии

войск 1-го Белорусского фронта освободили Минск от фашистских захватчиков.

В исключительно трудных условиях трудящиеся республики начали

восстанавливать столицу. Не хватало жилья и многим приходилось жить во временно

приспособленных помещениях, палатках. Не доставало топлива, электричества, не

работал городской транспорт. Несмотря на большие трудности, город быстро

изменял свой облик: на месте развалин вырастали жилые дома, промышленные районы

с крупными предприятиями, восстанавливалось разрушенное коммунальное хозяйство.

Строительство проходило под лозунгом «Из руин и пепла восстановим родной

город». Жители Минска добровольно в течение многих дней после работы убирали развалины, участвовали в строительстве и

благоустройстве города.

Промышленность города в войну была

настолько разрушена, что в декабре 1944 года производила менее 10% продукции,

выпущенной в декабре 1940 года. Но уже в 1946 году в Минске работало 65

государственных промышленных предприятий и 34 артели промысловой кооперации,

производилось 36,7% валовой продукции 1940 года. К концу 1948 года мощность

электростанций возросла по сравнению с 1940 годом более чем в два раза, что

имело решающее значение для роста города, развития промышленности и

коммунального хозяйства. Высокие темпы восстановления и подъема промышленности,

предусмотренные четвертым пятилетним планом, позволили в 1949 году выпустить

промышленной продукции на 27% больше, чем в 1940 году. Неоценимую помощь в

восстановлении столицы белорусскому народу оказали братские народы Советского

Союза.

О темпах роста Минска можно судить по

объему капиталовложений в строительство, который уже в 1950 году в 5,7 раза

превысил уровень 1940 года, а в 1954 году увеличился в 10,8 раза, составив 756

миллионов рублей.

Численность населения Минска спустя 12

лет после освобождения города почти вдвое увеличилась по сравнению с довоенной

и к началу 1956 года достигла 412 тысяч человек, что составляет немногим больше

5% населения республики.

Для Минска характерно значительное

обновление населения в послевоенный период за счет его притока. В течение

четвертой и пятой пятилеток население города увеличилось более чем на 300 тысяч

человек.

Со строительством крупнейших промышленных

предприятий республики — тракторного, автомобильного и мото-велосипедного заводов, усилился приток сельского населения. Оно шло главным

образом из западных, центральных и южных районов с менее развитым промышленным

производством и в то же время лучше обеспеченных трудовыми ресурсами.

Значительное количество рабочих пришло из пригородных районов. В последние 12

лет из многих деревень, особенно расположенных вблизи железных и шоссейных

дорог, из каждых двух семейств колхозников, а в некоторых селениях и из каждой

семьи, один человек ушел на работу в Минск. Это в основном молодежь в возрасте

17–25 лет. Она в большей своей массе работала на производстве

(машиностроительных заводах, строительстве, предприятиях легкой

промышленности). За счет их рос рабочий класс города.

Теперь, например, на автомобильном заводе половину рабочих

составляет молодежь в возрасте до 25 лет. Благодаря обучению в

фабрично-заводских школах и непосредственно на заводах были подготовлены

десятки тысяч квалифицированных работников, более половины из них — металлисты.

Тысячи людей обучались и проходили производственную практику на крупнейших

заводах и фабриках страны.

В течение четвертой и пятой пятилеток в город прибывало в среднем

свыше 25 тысяч человек в год. В настоящее время приток населения в город весьма

ограничен. Городское население будет расти в основном за счет естественного

прироста.

Изменение функций города наложило существенный отпечаток на его

жизнь. До революции Минск выделялся множеством ремесленных мастерских и

торговых лавок, большим удельным весом населения, занятого в торговле и

небольшой прослойкой пролетариата.

Превратившись в крупный промышленный, культурный центр и столицу

Белоруссии, Минск изменил свой внешний облик. Сооружены крупные фабрики и

заводы, целые кварталы заняли учебные заведения, украшением города стали многие

здания административных и культурно-просветительных учреждений. В

профессиональном составе самодеятельного населения выделяется рабочий класс,

видное место заняли работники науки, литературы и искусства, служащие

государственных учреждений, студенты.

Численность рабочих и служащих, занятых в народном хозяйстве,

увеличилась с 55 тысяч в 1945 году до 218 тысяч в 1956 году, почти вдвое

превысив довоенный уровень.

Преобладающую часть населения Минска составляют белорусы. Из других

национальностей больше всего проживает евреев и русских.

МИНСК — КРУПНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЦЕНТР

За послевоенные годы Минск превратился в один из крупнейших

индустриальных центров нашей страны, в город крупного и передового в техническом

отношении машиностроения, разносторонней промышленности, производящей предметы

народного потребления. В нем сложился развитый, довольно разнообразный

производственный комплекс. В городе восстановлено, реконструировано и построено

вновь более ста крупных промышленных предприятий. Сейчас в городе насчитывается

свыше 600 крупных и мелких предприятий государственной промышленности и

промысловой кооперации. Развитие промышленности тесно связано с народным

хозяйством республики и всей страны. Широко используются местные сырьевые

ресурсы, а также привозное сырье, на которых основаны производства,

удовлетворяющие разнообразные потребности Белоруссии и страны (автомобили,

тракторы, станки, мотоциклы и другие изделия).

К новостройкам послевоенных пятилеток относятся автомобильный и

тракторный заводы, мото-велосипедный, подшипниковый, часовой завод,

тонкосуконный и камвольный комбинаты, радиозавод, завод отопительного

оборудования. В 1956 году начали выпускать продукцию заводы запасных тракторных

частей, электрощитов, полиграфический комбинат, железобетонный завод,

хлебозавод.

Со всех концов страны прибывали эшелоны с оборудованием для

новостроек и восстанавливаемых предприятий. Опытные кадры многих предприятий

страны помогали строить заводы и фабрики, осваивать новые виды продукции. Сотни

специалистов были подготовлены на заводах Москвы, Горького, Харькова и других

городов.

Быстрые темпы восстановления и развития промышленности позволили

уже в 1950 году в два раза превзойти довоенный уровень промышленного

производства. В 1956 году в Минске выпущено промышленной продукции в 6,9 раза

больше, чем в 1940 году и в 277 раз больше, чем в 1913 году.

Выпуск промышленной продукции рос в значительной мере за счет

повышения производительности труда на основе внедрения в производство

достижений науки и техники, передового опыта, а также улучшения организации

производства. Только за годы пятой пятилетки производительность труда рабочих

поднялась в полтора раза, за счет чего прирост промышленной продукции

исчисляется двумя миллиардами рублей.

По темпам роста промышленного производства Минск намного опережал

республику в целом. Это привело к повышению роли города в хозяйстве республики

и всего Советского Союза.

Особенностью послевоенного развития является усиленный рост

металлической промышленности, в первую очередь сложного и точного

машиностроения. В короткий срок машиностроительная промышленность Минска

обогнала по объему другие отрасли и вышла на первое место. В 1954 году крупной

машиностроительной и металлообрабатывающей промышленностью было выработано

продукции в 29 раз больше, чем в 1940 году. В то же время сократился удельный

вес кожевенно-обувной, жировой и пищевой промышленности, хотя уровень

производства в них намного превысил дореволюционный. Это привело к большим

структурным изменениям промышленного производства города, о чем говорит таблица

на стр. 29.

Различие цен, по которым исчислена промышленная продукция,

несколько затрудняет сопоставление структурных изменений. Тем не менее

приведенные данные со всей очевидностью свидетельствуют о направлении

структурных сдвигов, об изменении удельного веса отдельных отраслей, о

превращении Минска в сложный индустриальный комплекс с разнообразным

промышленным производством.

Изменилась роль Минска в хозяйстве республики. Если в 1913 году он

давал менее 1/10 промышленной продукции Белоруссии (в

современных границах) и слабо влиял на развитие производительных сил края, то в

1956 году Минск сосредоточивал более промышленности республики, хотя в целом по

республике производство продукции увеличилось в 22 раза по сравнению с 1913

годом. Минск стал крупной индустриальной базой союзного значения, производя

средства производства для промышленности и сельского хозяйства.

Структура промышленного производства Минска и удельный

вес его в промышленном производстве Белоруссии

|

Отрасли

промышленности |

Структура валовой

продукции промышленности |

Удельный вес

в промышленном

производстве Белоруссии |

|

1913[1] |

1955[2] |

19131 |

19552 |

|

Машиностроение и

металлообработка |

17,6 |

41,1 |

36,5 |

57,6 |

|

Производство

электроэнергии и теплоэнергии |

0,4 |

3,2 |

19,6 |

28,8 |

|

Производство

стройматериалов |

3,5 |

3,6 |

7,1 |

24,7 |

|

Деревообрабатывающая |

|

2,4 |

|

5,2 |

|

Текстильная |

0,4 |

3,5 |

0,6 |

11,6 |

|

Швейная |

|

9,4 |

— |

19,4 |

|

Кожевенно-обувная |

21,5 |

9,7 |

20,6 |

44,5 |

|

Пищевкусовая |

22,0 |

20,9 |

6,2 |

15,0 |

|

Жировая и мыловаренно-парфюмерная |

13,5 |

0,1 |

66,7 |

7,8 |

|

Полиграфическая • |

12,6 |

. 2,3 |

46,3 |

43,8 |

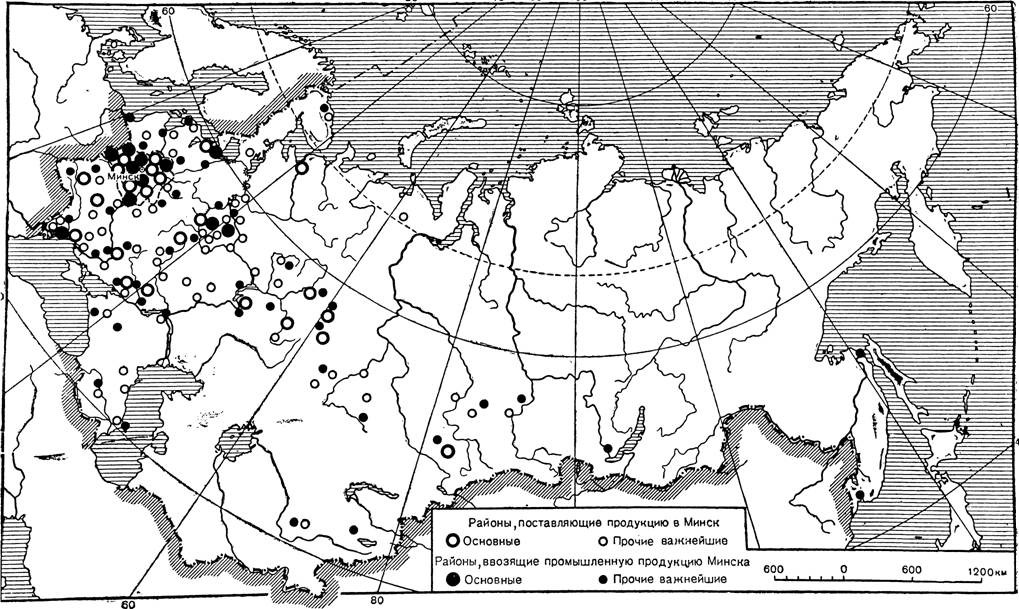

Машиностроение Минска,

опережая по темпам роста другие отрасли, стало главной из них и определяет

специализацию промышленности города. Минск сосредоточивает около 3/5

металлической промышленности республики и 3/4 всего машиностроения. В нем

находятся крупнейшие машиностроительные заводы

Белоруссии.

Важнейшей предпосылкой

превращения Минска в крупный центр машиностроения явилось выгодное его

географическое положение по отношению к центрам производства металла и районам потребления готовой продукции,

хорошая транспортная связь, квалифицированные кадры и возможность создания

местной энергетической базы.

Ввиду сравнительной отдаленности от металлургических баз развиты

главным образом неметаллоемкие и средней металлоемкости производства. Важнейшие

отрасли — автомобилестроение, тракторостроение, станкостроение, а также

производство мотоциклов, радиоаппаратуры — относятся к отраслям сложного

квалифицированного машиностроения.

Специализация минской промышленности на производстве

неметаллоемкого и точного машиностроения усиливается за счет создания новых

производств (автоматических линий и агрегатных станков, производства часов,

электротехнических изделий, приборостроения и др.).

Главные отрасли машиностроения и металлообработки — автомобилестроение

и тракторостроение. Автотракторная промышленность создана совсем недавно, в

годы четвертой пятилетки. Но уже в 1955 году она дала 2/3 продукции

машиностроения и 3/5 продукции всех отраслей металлообрабатывающей

промышленности Минска. На этих заводах сосредоточена половина всего

машиностроения Белоруссии.

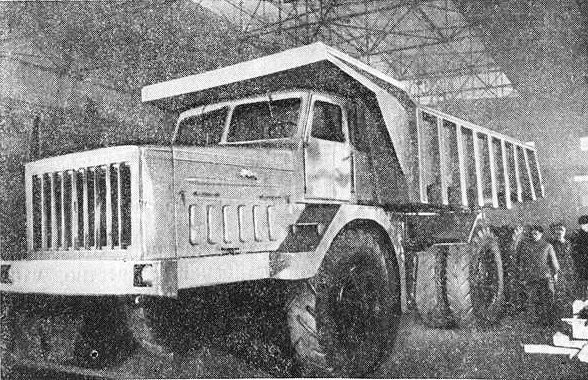

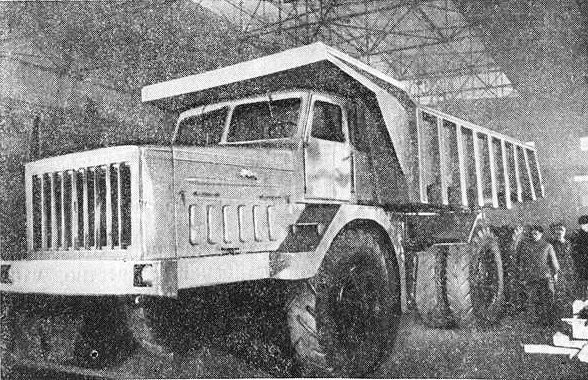

Автомобильный и тракторный заводы — гордость белорусского

народа. Так же как и Ярославль, Минск специализируется на выпуске большегрузных

машин. Автомобильный завод во все возрастающем количестве выпускает 25-тонные и

шеститонные автомобили-самосвалы, семитонные грузовые машины, автоприцепы.

25-тонный самосвал МАЗ-525 — самый крупный автомобиль, выпускаемый в нашей

стране. Мощность его дизельного двигателя составляет 300 лошадиных сил.

Необходимость в такой машине возникла с созданием первых шагающих экскаваторов,

поднимавших в ковше 14 кубометров земли. С 1955 года завод производит также

автомобили-лесовозы высокой проходимости. Конструируются новые образцы машин,

дизельных двигателей мощностью в 325 лошадиных сил, предназначенных для

большегрузных машин. В 1957 году приступили к изготовлению 40-тонных

автомобилей-самосвалов, крайне необходимых для работы с мощными экскаваторами,

особенно на рудных и угольных разработках, которые ведутся открытым способом. В

1960 году автомобилей будет выпущено в 1,6 раза больше, чем в 1955 году, а автоприцепов — в 3–4 раза.

Автомобили-самосвалы завод поставляет также в Китай, Иран, Финляндию и во

многие другие государства.

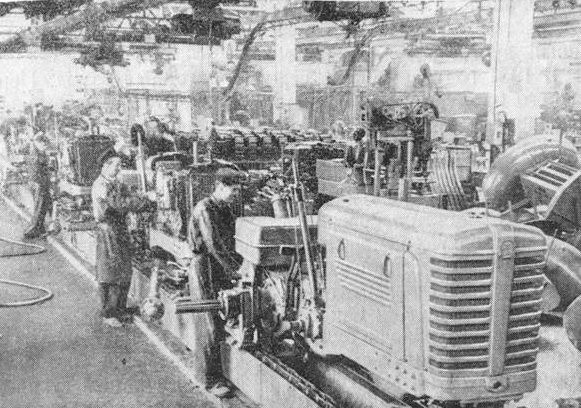

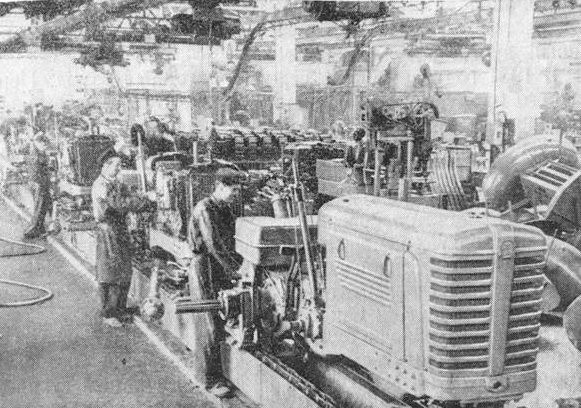

Главный конвейер сборки тракторов „Беларусь11

40-тонный автомобиль-самосвал

В 1951 году вступил в строй тракторный завод. Первой его продукцией

были маломощные газогенераторные трелевочные тракторы, предназначенные для

лесозаготовительной промышленности. В 1953 году завод приступил к выпуску

колесного трактора «Беларусь» для сельского хозяйства, который теперь стал

главной продукцией завода. Этот трактор совершенствуется, снижается его вес и

расход горючего, повышается мощность двигателя. Готовится массовое производство

этого трактора. Новый трактор сможет развивать скорость до 22 километров в час

и использоваться как транспортная машина.

Тракторный завод в будущем будет специализироваться лишь на производстве

колесных тракторов, на которые предъявляется большой спрос не только в нашей

стране, но и на мировом рынке. В 1958 году предполагается прекратить выпуск

трелевочных тракторов и передать его онежскому тракторному заводу. Теперь один

тракторный завод дает больше продукции в денежном исчислении, чем давала вся

промышленность дореволюционной Белоруссии. Это самое крупное промышленное

предприятие Белоруссии. В 1955 году изготовлено 18 тысяч тракторов, а за два

последних года пятой пятилетки произведено больше, чем было до войны в СССР. В

1960 году их выпуск увеличится в 2,7 раза. Тракторы «Беларусь» завоевали себе

всемирную славу. Более 20 государств четырех континентов, в том числе Китай,

Египет, Югославия, Иран, Уругвай, шлют свои заказы на поставку тракторов.

Большим спросом «Беларусь» пользуется у крестьян Индии. Инженеры завода на

месте помогают осваивать эти машины.

Станкостроение — старая отрасль, до войны была главной

отраслью машиностроения города. После войны оно сохраняет значение одной из

важнейших отраслей, определяющих профиль машиностроения. Известно, что

станкостроение служит основой для развития всего машиностроения; без выпуска

новых совершенных станков невозможен технический прогресс в машиностроении.

Поэтому станкостроительные заводы каждый год усовершенствуют свою продукцию,

осваивают новые сложные высокопроизводительные станки, отвечающие современному

уровню развития мировой техники.

Станкостроение специализируется на производстве строгальных и

протяжных станков. Заводом имени Ворошилова освоено производство новых крупных

станков — продольно-строгальных, позволяющих обрабатывать крупные детали

долбежных, кромко-строгальных и других специальных станков.

Кромко-строгальный станок,

предназначенный для поточных линий трубопрокатных заводов, весит около 340

тонн, длина его 50 метров. Управление им автоматизировано. Станок заменяет до

60 универсальных станков, применяемых в современном производстве металлических

труб.

Мощные горизонтально-протяжные станки

изготовляет завод имени Кирова. В 1957 году выпущен первый в СССР станок для

внутреннего протягивания деталей. Советский Союз в послевоенные годы полностью

отказался от импорта продольно-строгальных и ряда других станков и стал крупным

экспортером таких станков. В этом немалая заслуга и станкостроительных заводов

Минска.

В ближайшие годы станкостроение Минска

обогатится новым крупным заводом автоматических линий и специальных агрегатных

станков. Это будет самое большое предприятие станкостроения Белоруссии,

представляющее собой высокое достижение современной техники. Завод призван

внести большой вклад в технический прогресс промышленности страны.

Автоматические линии включат в себя

станки разнообразного назначения со специальными приборами для автоматического

осуществления контроля за температурой, размерами и чистотой обработки деталей.

Управление такой автоматической линией будет осуществляться с единого пульта

управления.

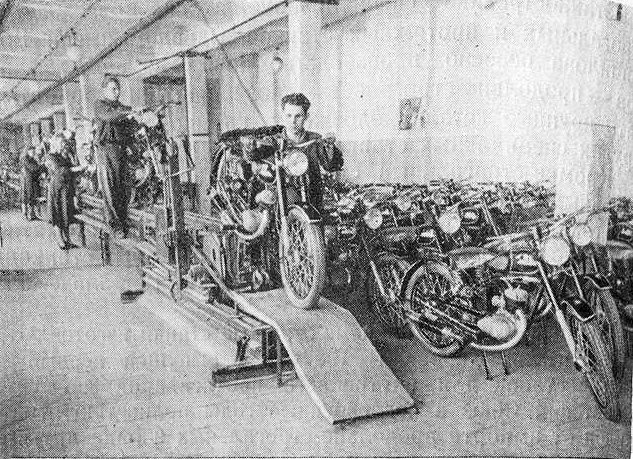

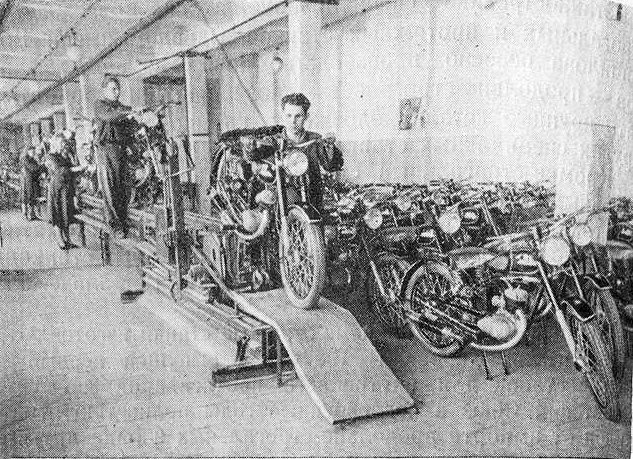

К числу крупных новых предприятий города относится

мото-велосипедный завод. Он уже изготовляет второй миллион велосипедов. В 1956

году завод выпустил 30 тысяч мотоциклов и 486 тысяч велосипедов, а к концу 1960

года он ежедневно будет производить до 100 мотоциклов и 2000 велосипедов.

Широко известны в нашей стране

минские радиоприемники и телевизоры «Беларусь». Производство их в 1956 году

достигло 124 тысяч штук. Последние образцы радио приемников и телевизоров

выпускаются с применением полупроводников, малогабаритных ламп и других

новейших достижений отечественной и зарубежной радиотехники.

Конвейер сборки мотоциклов на мото-велосипедном заводе

Применение полупроводников в радиоприемнике первого класса

«Беларусь-57», несмотря на создание сложной акустической системы из 5

динамиков, позволило снизить его вес в несколько раз. Приемник теперь весит

всего лишь 14 килограммов.

Крупным предприятием точной механики станет часовой завод, первая

очередь которого вступила в строй в начале 1956 года. Он ежегодно будет

выпускать 2 миллиона миниатюрных дамских наручных часов «Минск», а также станки

для часовой промышленности.

Большое значение для сельскохозяйственного освоения новых земель в

Полесье, республиках Средней Азии и других районах, а также строительства дорог

имеют мелиоративные и дорожно-строительные машины, выпускаемые заводом

«Ударник». Завод начал производить также навесные орудия к трактору «Беларусь».

С машиностроением связано производство

подшипников, инструмента. Подшипниковый завод с каждым годом увеличивает выпуск своей продукции,

которой снабжаются многие машиностроительные заводы Белоруссии и других

республик. Разнообразный металлорежущий инструмент изготовляют инструментальные

заводы.

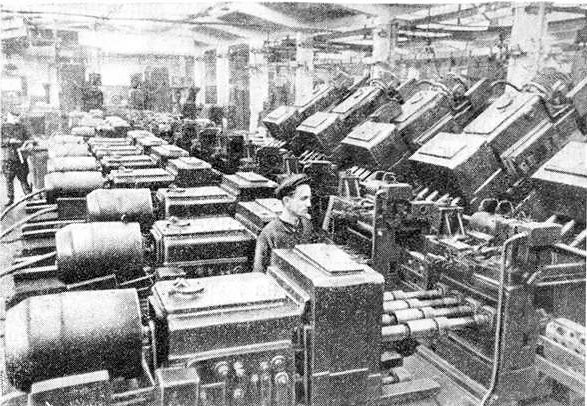

Автоматическая линия в дизельном цехе тракторного завода

Основные предприятия построены с учетом

последних достижений науки и техники и оснащены первоклассным оборудованием.

Широко внедряются передовая технология и высокоэффективные методы производства,

основанные на комплексной механизации и автоматизации процессов. На них много

высокопроизводительных агрегатных и специальных станков, имеются автоматические

поточные линии, литейные конвейеры, применяются закалка деталей токами высокой

частоты, машинная формовка и другие передовые технологические методы.

На тракторном заводе созданы две

автоматические линии для обработки деталей машин. Весь процесс механической

обработки, контроль обрабатываемой детали и транспортировка стружки на

автоматических линиях, состоящих из ряда специализированных станков,

автоматизирован. Рабочие лишь контролируют работу станков. На многих

предприятиях организованы поточные линии. На автомобильном и тракторном заводах

более 60% производственных площадей занимают поточные линии, оснащенные

специализированными высокопроизводительными станками. На тракторном заводе

действует свыше 100 поточных линий.

С каждым годом вступают в строй все новые

и новые конвейерные линии, на которых производится сборка узлов, агрегатов и

машин. На автомобильном заводе все крупное стальное литье переведено на

машинную формовку. Это примерно в три раза увеличило производительность труда

литейщиков и облегчило их труд. Широко применяются станки-автоматы. На

тракторном заводе они составляют 1/3 общего парка действующего оборудования.

В течение ближайших лет на полную

мощность будут введены заводы тракторных запасных частей, автоматических линий,

специальных агрегатных станков и часовой завод. Завод тракторных запасных

частей специализируется на производстве главным образом шестерен и

кооперируется с минским и другими тракторными заводами страны. Завод

автоматических линий призван сыграть большую роль в автоматизации производства,

являющейся важным условием дальнейшего повышения производительности труда.

Некоторые станки, входящие в автоматические линии, будут поставляться другими

станкостроительными заводами республики.

В текущем пятилетии возникла

электропромышленность. Электротехнический завод изготовляет трансформаторные

подстанции, небольшие трансформаторы, щиты управления для электростанций.

Непрерывное повышение роли

квалифицированного и точного машиностроения, организация все более сложных и

точных производств является особенностью развития машиностроения Минска в

послевоенные годы. В будущем на новую, более высокую ступень технического

совершенства поднимется машиностроение Минска. Будут сооружены новые

предприятия и заводы.

Машиностроение Минска из-за удаленности

от металлургических баз целесообразнее развивать в направлении создания смежных

специализированных производств автотракторной промышленности общесоюзного

масштаба и точного неметаллоемкого машиностроения.

Несомненно, не следует стремиться к тому,

чтобы обеспечивать основные заводы машиностроения большинством полуфабрикатов и

деталей местного производства.. .

Специализация и кооперирование

машиностроения должны осуществляться с учетом внутрирайонной и межрайонной

кооперации и быть согласованы с кооперацией по важнейшим, наиболее сложным

изделиям в общесоюзном масштабе.

Следует изучить вопрос о целесообразности

специализации автомобильного завода на выпуске тяжелых большегрузных

автомобилей. Их было бы выгоднее производить на востоке страны, ближе к

металлургическим базам и районам использования этих машин.

Продукция завода должна предназначаться в

основном для Запада страны. Это позволит ликвидировать нерациональные перевозки

металла с востока на запад, а затем готовой продукции в обратном направлении,

будет содействовать комплексному развитию экономики всего Белорусского

экономического района.

Минск также крупный центр производства

продовольственных и промышленных товаров широкого потребления. Минские

предприятия вырабатывают свыше 1/7 продукции пищевкусовой

промышленности и более 1/5 продукции легкой промышленности республики.

Пищевая промышленность города по объему

производства занимает второе место. Она как ни одна другая отрасль

промышленности тесно связана с сельским хозяйством области и республики,

перерабатывая разнообразные сельскохозяйственные продукты. Некоторые из них

поступают в виде полуфабрикатов (спирт, крахмал) с промышленных предприятий,

которые перерабатывают сельскохозяйственное сырье вблизи районов, производящих

это сырье.

Наиболее развиты хлебопекарная, мясо-молочная,

кондитерская, мукомольная, маргариновая отрасли, на которые приходится около 4/5 всей продукции пищевой

промышленности. Большинство предприятий (хлебозаводы, молочный завод и др.)

ориентируются на удовлетворении потребностей населения самого города. Многие же

предприятия (кондитерская фабрика, дрожже-паточный, маргариновый заводы,

табачная фабрика, ликеро-водочный и винодельческий заводы) значительную часть

своих изделий вывозят в другие районы. Винодельческий завод выпускает вино из

местного сырья (ягод и плодов) и привозного, которое доставляется из южных

районов страны.

Для лучшего удовлетворения населения

продуктами питания построен новый крупный мясокомбинат, хлебозавод,

увеличиваются мощности молочного комбината, маргаринового и хлебозаводов, фабрики

мороженого и других предприятий. Молочный комбинат включает в себя молочные

заводы пригородных районов, поставляющие ему продукции для окончательной

переработки.

Большой рост производства молока в

колхозах Минской области и особенно ближайших районов, борющихся за то, чтобы

догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки по производству молока, масла и

мяса на душу населения, потребовал дальнейшей технической реконструкции

комбината с целью увеличения его мощности. Уже в 1957 году на комбинате молока и

молочных продуктов производилось в несколько раз больше, чем в 1955 году.

Легкая промышленность представлена

многими отраслями, но главное место занимают кожевенно-обувная, шерстяная и

швейная. Минск — самый крупный в республике центр кожевенно-обувной промышленности,

он сосредоточивает свыше половины производства верхних кожевенных товаров и

кожаной обуви. Кожевенный завод специализируется на выпуске хромовых кож. Он

первым в СССР освоил в довоенные годы выработку хрома из свиных кож, что

позволило значительно расширить сырьевые ресурсы этой отрасли, учитывая, что

свиноводство занимает в сельском хозяйстве Белоруссии большое место. В Минске

находятся две обувные фабрики, ежегодно выпускающие более 6 миллионов пар

разнообразной обуви.

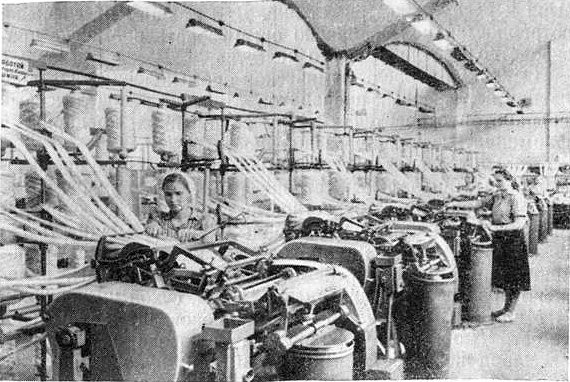

После войны основана новая отрасль

текстильной промышленности — шерстяная. В годы четвертой пятилетки

построен тонкосуконный комбинат, который изготовляет 2 миллиона метров

шерстяных тканей. Новостройкой является камвольный комбинат, технически хорошо

оснащенный. Он будет вырабатывать до 14 миллионов метров тонкошерстных

костюмных тканей, хотя рабочих будет занято вдвое меньше, чем на любом из

действующих предприятий такой же мощности. Расширяется тонкосуконный комбинат.

Минск станет значительным центром шерстяной промышленности.

С каждым годом сельское хозяйство

Белоруссии все больше поставляет тонкой и полутонкой шерсти. Однако шерсть до

сих пор еще вывозится для обработки на шерстомойки в южные районы страны. Чтобы

сократить нерациональные перевозки и улучшить качество сырья для шерстяной

промышленности Минска, назрела необходимость создать такие предприятия в самой

республике.

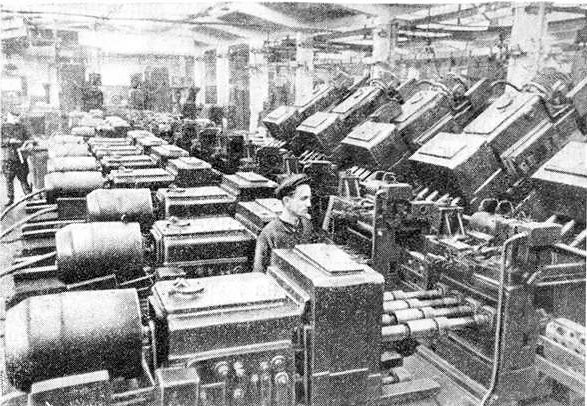

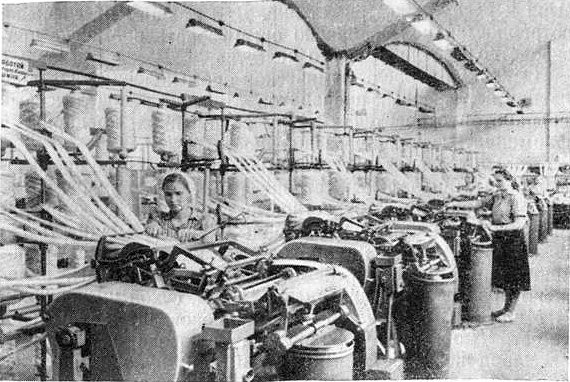

В цехе камвольного комбината

Велико значение Минска по производству

швейных изделий. В городе много ателье и мастерских, где производят пошив по индивидуальному

заказу горожан.

Кожевенно-галантерейная промышленность

представлена крупнейшим в Союзе кожгалантерейным предприятием — фабрикой

имени Крупской, галантерейным комбинатом имени Фрунзе. Значительное место

занимает валяльно-войлочное производство, использующее в значительной мере

отходы шерстяной и кожевенной промышленности. Известны своей продукцией

зеркальная и щеточная фабрики, завод фарфоро-фаянсовых изделий. В Минске

изготовляется около 1/5 швейных изделий, 1/6 продукции текстильной промышленности,

основная масса галантерейных и фарфоро-фаянсовых изделий Белоруссии.

Разнообразную продукцию выпускает

деревообрабатывающая промышленность — мебель, строительные детали (оконные

рамы, двери и т. д.). Она удовлетворяет преимущественно внутригородские нужды.

Мебельные фабрики поставляют городу продукции недостаточно, поэтому мебель

приходится завозить из Бобруйска, Борисова, Мозыря и республик

Прибалтики. Для полного обеспечения потребностей целесообразно организовать в

Минске производство мебели высшего качества.

Основная отрасль химической промышленности — производство

лечебных препаратов. Минский завод лечебных препаратов относится к числу

крупнейших предприятий фармацевтической промышленности СССР.

Большое строительство потребовало создания промышленности

минеральных строительных материалов. Для этого в городе и его окрестностях

сооружены высокомеханизированные кирпичные заводы, каждый мощностью в несколько

десятков миллионов штук кирпича в год; работают черепичный, гипсовый,

известковый заводы, налажено производство минеральной ваты, сухой штукатурки. В

Минске изготовляется 200 миллионов штук кирпича, то есть 75

общереспубликанского производства.

Завод железобетонных изделий, конструкций и деталей ежегодно для

строек столицы будет поставлять до 100 тысяч кубометров сборного железобетона.

Внедрение сборных железобетонных конструкций и деталей коренным образом

изменяет методы строительства, сокращает затраты на материалы, ускоряет и

удешевляет строительство. Расширяется комбинат строительных материалов, который

будет производить канализационные трубы, облицовочную керамику, глазированные

плитки. До 110 миллионов штук условного кирпича выпустит новый завод

автоклавных изделий.

Минск — центр полиграфической промышленности. В нем

сосредоточена половина полиграфического производства республики. Здесь

печатаются крупными тиражами на белорусском и русском языках книги, журналы,

газеты, географические карты. Для более полного удовлетворения культурных

запросов населения республики построен большой полиграфический комбинат.

Промышленность города опирается на все растущую энергетическую

базу. Восстановлена и расширена существовавшая до войны ТЭЦ-2, построены еще

более мощная ТЭЦ-3, Смолевичская ГРЭС в 45 километрах от города, вблизи больших

торфяных массивов.

Благодаря созданию в городе теплоэлектростанций расширилась

теплофикационная сеть, промышленность обеспечивается паром, а жилые дома —

горячей водой для отопления и бытовых нужд.

Чтобы лучше использовать энергетические мощности и полнее

обеспечивать промышленные предприятия электроэнергией, в начале пятой пятилетки

создан Минский энергетический район, объединивший электростанции Минска и

Смолевичскую ГРЭС. С вводом в строй новых станций мощность электростанций

энергетического района уже в 1952 году в 7,3 раза превысила мощность станций,

работавших в 1940 году, а в 1955 году — в 9,4 раза. Электроэнергию получил

и Северный энергетический район, который крайне нуждался в ней. Тем самым было

положено начало созданию Белорусской энергетической системы. В начале текущей

пятилетки к энергетической системе был подключен областной центр Молодечно.

Возрастающие потребности Минска,

Борисова, городов Витебской и Могилевской областей в электроэнергии вызывали

напряжение энергетического баланса и сдерживали развитие промышленного

производства, хотя мощность электростанций и выработка электроэнергии также

увеличивалась.

В текущем пятилетии производство

электроэнергии и теплоэнергии возрастает за счет расширения Минской ТЭЦ-3 и

Смолевичской ГРЭС. Смолевичская электростанция уже увеличила свои

мощности. С вводом в конце 1957 года второй очереди она стала передавать в

Минск и другие города намного больше электроэнергии. В 1960 году электрическая

и тепловая мощность ТЭЦ-3 еще больше увеличится. Она обеспечит основную часть

технологических и отопительных потребностей Минска. С энергосистемой будет

соединена крупная Василевичская ГРЭС, строящаяся в Гомельской области.

Намечается построить тепловую станцию на торфе в 50 километрах от Минска

(Руденский район).

В будущем предполагается обеспечить

комплексное энерготехнологическое использование торфа. Это значит, что перед

сжиганием топлива из него будут выделены и самостоятельно использованы ценные

химические продукты. На современной конденсационной электростанции мощностью

200 тысяч киловатт, построенной по энерготехнологической схеме, можно, помимо

электроэнергии, получить 450–480 миллионов кубометров стандартного газа и до 80 —

90 тысяч тонн жидких продуктов в год. Общая калорийность выделенного газа в три

раза превысит дополнительные затраты торфа. Это обеспечит более полное и рациональное использование торфа, позволит

использовать для газификации города газ, полученный из местного топлива.

За 1955–1960 годы уровень промышленного производства Минска

возрастет вдвое. В 1960 году его предприятия дадут продукции в 11 с лишним раз

больше, чем в 1940 году, то есть столько, сколько производила до войны вся

Белоруссия. Свыше 80% прироста намечается получить за счет подъема

производительности труда.

Важной отраслью городского хозяйства является строительство,

достигшее больших масштабов. В настоящее время в Минске насчитывается до 300

строительных площадок, на которых более 25 тысяч строителей возводят жилые

дома, школы, клубы, кинотеатры, новые предприятия.

Специфические условия формирования промышленного

комплекса Минска сказались на его отраслевой структуре. Здесь нет какой-либо

одной отрасли, подчинившей себе другие. Все крупнейшие машиностроительные

заводы, определяющие производственный профиль и ставшие основой промышленного

комплекса, возникли совсем недавно. Большинство из них не освоили' своих

производственных мощностей и еще не создали вокруг себя многих смежных

производств, как, например, горьковский автомобильный завод. Поэтому

автомобильный и тракторный заводы, нуждающиеся в наиболее обширных

производственных связях, кооперируются с предприятиями, расположенными в весьма

отдаленных городах.

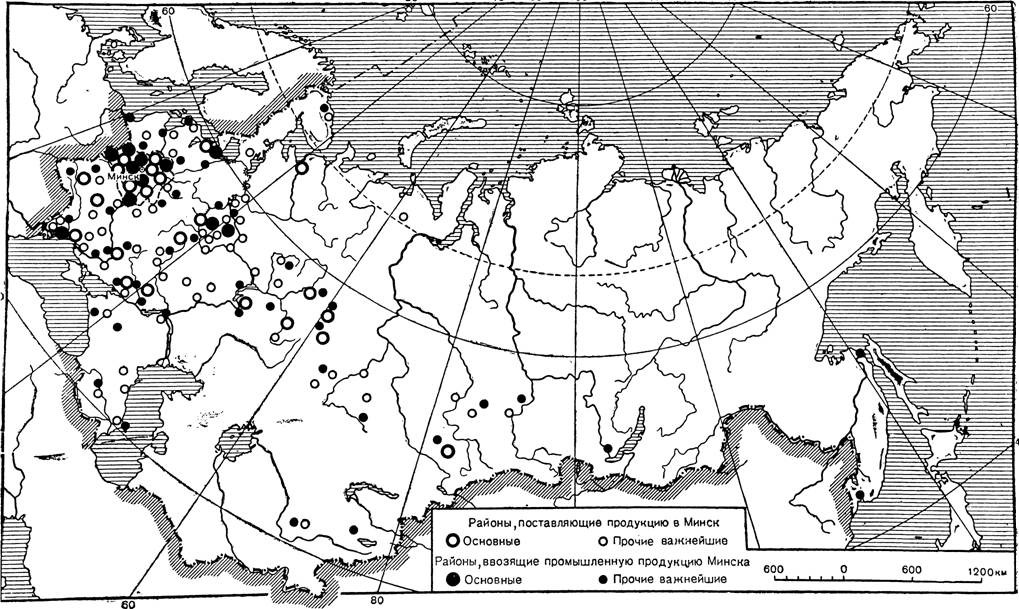

Так, из Горьковской, Московской,

Ярославской областей РСФСР, Латвии, Украины и других мест заводы Минска

получают детали, электрооборудование, приборы, подшипники, резину, изделия из

пластических масс, кожи и т. д.

В выпуске автомобилей принимают участие

до 90 промышленных предприятий Советского Союза, а тракторов — более 100.

Это требует установления прочных хозяйственных связей с другими экономическими

районами страны, своевременного производства и поставок изделий, по которым

осуществляется кооперация.

Возникновение автомобилестроения,

тракторостроения и станкостроения в Минске обусловило организацию производств

металлорежущего инструмента, тракторных деталей, шарикоподшипников, навесных

орудий для трактора «Беларусь». В свою очередь станкостроительные заводы

поставляют станки на предприятия машиностроения и другие заводы.

Однако в Минском промышленном узле созданы еще не все важные для

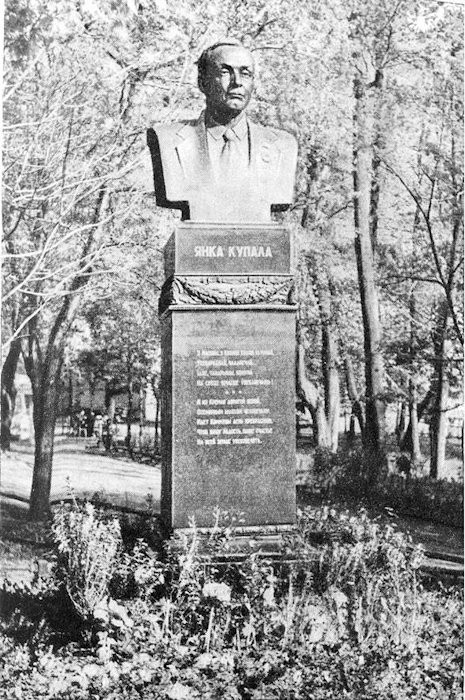

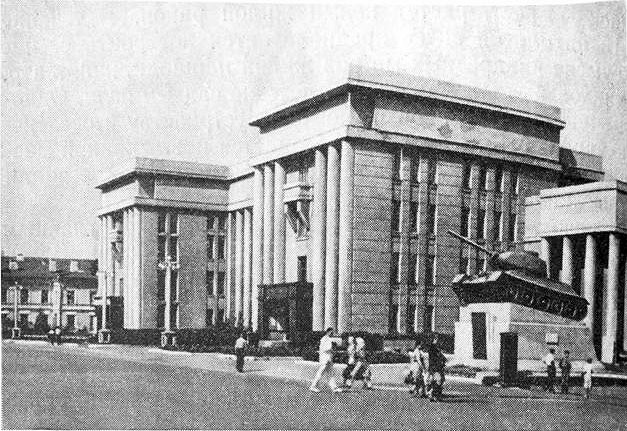

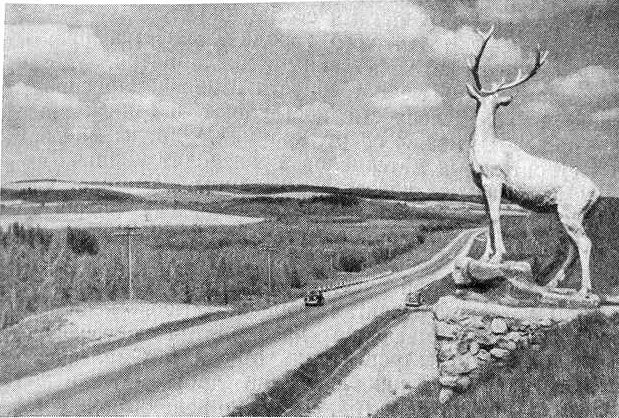

комплексного развития отрасли производства, особенно связанные с